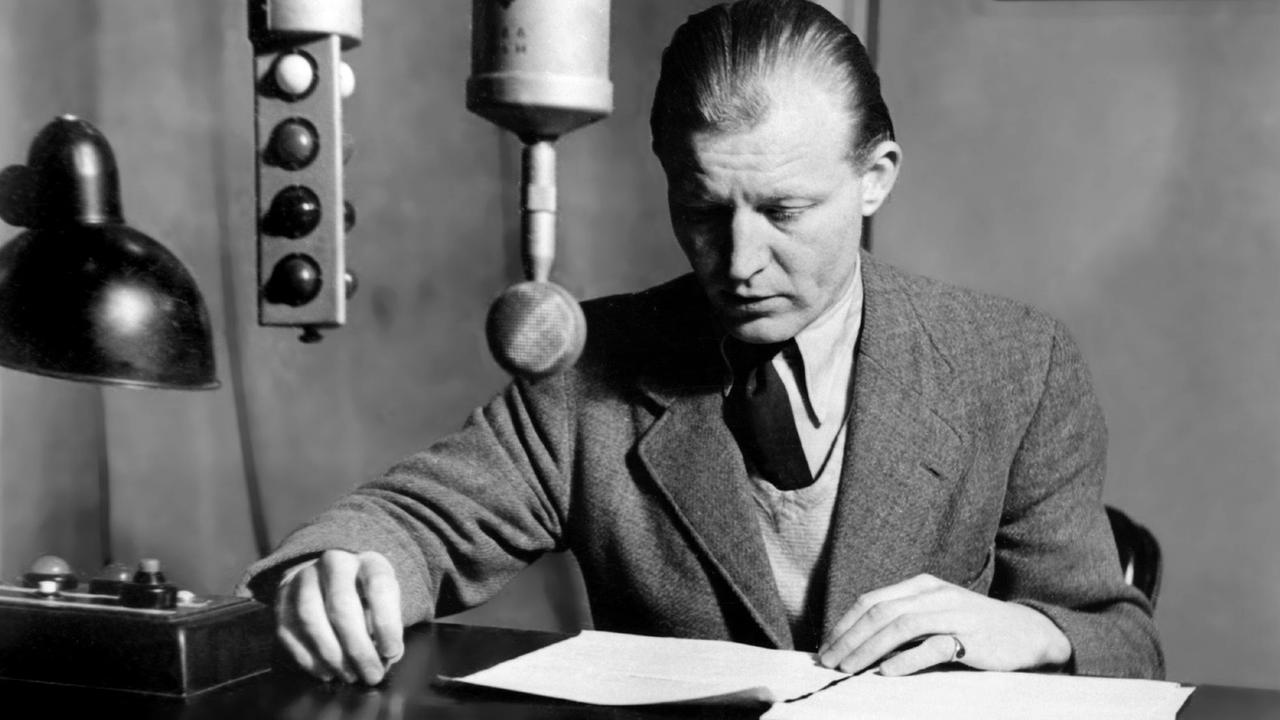

Wirklichkeit im Radio

Welche Wirklichkeit wurde mit den Mitteln des Radio gezeigt – und wie?

Wirklichkeit im Radio ist eine Sendereihe mit historischen Features und Dokumentarstücken.

Zu hören sind einige Klassiker und etliche Neu- und Wiederentdeckungen.

Kein Kanon, sondern ein Streifzug.

Kein Best Of, sondern eine Fülle von Möglichkeiten.

Ein Blick zurück und ein Blick nach vorn.

Denn das Radio von gestern inspiriert die Features und Dokus von heute.

Zu hören sind einige Klassiker und etliche Neu- und Wiederentdeckungen.

Kein Kanon, sondern ein Streifzug.

Kein Best Of, sondern eine Fülle von Möglichkeiten.

Ein Blick zurück und ein Blick nach vorn.

Denn das Radio von gestern inspiriert die Features und Dokus von heute.

Bisher bei Wirklichkeit im Radio:

In diesem Radiostück aus dem Jahr 2001 wirft der langjährige Kriegsreporter Friedhelm Brebeck eine Frage auf, die seitdem weiter an Brisanz gewonnen hat: Was bedeutet Krieg im Zeitalter seiner medialen Direktübertragung?

Was bedeutet Krieg im Zeitalter seiner medialen Direktübertragung?© picture-alliance / dpa/dpaweb

1941 sollte die Sowjetunion in einem Blitzkrieg vernichtet werden. Ausmaß der Brutalität und Zahl der Toten übersteigen jede Vorstellungskraft. Paul Kohl brachte 1986 ins Bewusstsein, was viele bis heute verdrängen.

Bewohner von Smolensk, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben.© imago/teutopress

Das tschechische Dorf Lidice wurde 1942 von den Nationsozialisten ausgelöscht. Ernst Schnabel rekonstruiert das Verbrechen in einem Feature, das sechzig Jahre nach seiner Entstehung nichts von seiner Wirkung eingebüßt hat.

Das Lidice-Denkmal wurde an der Stelle des vorherigen Dorfes errichtet, das im Juni 1942 vollständig zerstört wurde.© picture alliance/dpa/CTK/Milos Ruml

Notstand

Eine Vergewaltigung. Täter und Opfer haben sich zuvor nicht gekannt. Die Autorin erzählt beide Lebenswege. Auch über 40 Jahre nach der Produktion beeindruckt der genaue Blick dieses Features.

Die Schülerin berichtet von Depressionen und nächtlichen Panikgefühlen.© Galina Zhigalova

Nach einem Arbeitsunfall verliert der Kraftfahrer Fred S. seinen Job. Die Folgen für ihn und seine Familie sind dramatisch. Was Arbeitslosigkeit bedeuten kann, das kommt in diesem Originaltonfeature von 1978 schonungslos zutage.

"Die Arbeitslosigkeit hat mich geschafft", sagt Fred S.© picture alliance / Ute Grabowsky

Was heißt hier authentisch?

Im Westen sind sie ein Objekt der Begierde. Und in Vietnam werden sie gefertigt. Adidas-Schuhe erzählen von der Globalisierung. Aber wie kann man das Monster „Corporate World“ überhaupt zu fassen kriegen? Ein preisgekrönter Feature-Klassiker.

Das Feature versucht den Weg der Herstellung aufzuspüren.© EyeEm / Maskot Images

Ein Feature über Tupperware? Ein Feature über eine Erweckungsbewegung! Und ein Stück, das die üblichen Abläufe und Rituale eines Radiofeatures auf den Kopf stellte. Den Klassiker aus dem Jahr 1993 bringen wir in der Reihe „Wirklichkeit im Radio“.

Die Welt der Tupperware und ihrer Gläubigen werden in diesem Feature erkundet.© picture alliance/dpa/Lisa Ducret

Reisen

Migration, Repression, Ghettobildung: In den französischen Vorstädten liegt viel Zündstoff. Das zeigte Hubert Fichte bereits in diesem Feature von 1967. Er schildert darin seine Erfahrungen bei Sozialprojekten in abgehängten Stadtteilen.

La Courneuve - ein Vorort von Paris.© imago / Xavier Agon

Wirklichkeit wird gemacht, und ihr eifrigster Produzent ist das Fernsehen. Mit dieser These im Kopf reiste Ferdinand Kriwet 1970 in die USA und montierte die Stimme Amerikas aus unzähligen TV-Schnipseln von der Morning Show bis zum Abendgebet.

Werbe-Spots in den USA – neben Sport und Comics am häufigsten im Programm-Muster. © imago / Heritage-Images

Die Reisefeatures von Horst Krüger waren Kult – auch wegen der einmaligen Art, mit der ihr Autor sie ohne Punkt und Komma vortrug. Noch heute erinnert man sich im SFB an die Wäschekörbe von Hörerpost, nachdem „der neue Krüger“ im Radio gelaufen war.

Der Autor fuhr den Nil aufwärts - mit der ägyptischen Eisenbahn.© imago/Hohlfeld

Frühling in Japan: ein Ritual, ein Klischee, eine Woge der Gefühle, auf der ohne Angst vor Kitsch gesurft wird. In diesem Feature kann er hörend miterlebt werden. Und dabei gibt es einige Überraschungen.

© EyeEm / Sandra Rothfuß

deutsch und deutsch

Von 1940 bis 1944 wurden auf Schloss Hartheim bei Linz geistig Behinderte von der SS getötet und verbrannt. Bei Recherchen vor Ort traf der Autor auf Misstrauen und ausgeprägtes Vergessenwollen. Das Feature wurde nicht gesendet. Es gehört zu den Vorboten bundesdeutscher Dokumentarliteratur.

.© dpa-Zentralbild / Arno Burgi

Ein früher Originaltonbericht aus dem Jahr 1949 zeigt die Mörder des NS-Regimes als Dutzendfiguren. Und 1965 stößt die Recherche im Umfeld einer NS-Euthanasie-Anstalt auf eine Wand des Schweigens.

.© picture-alliance/ dpa

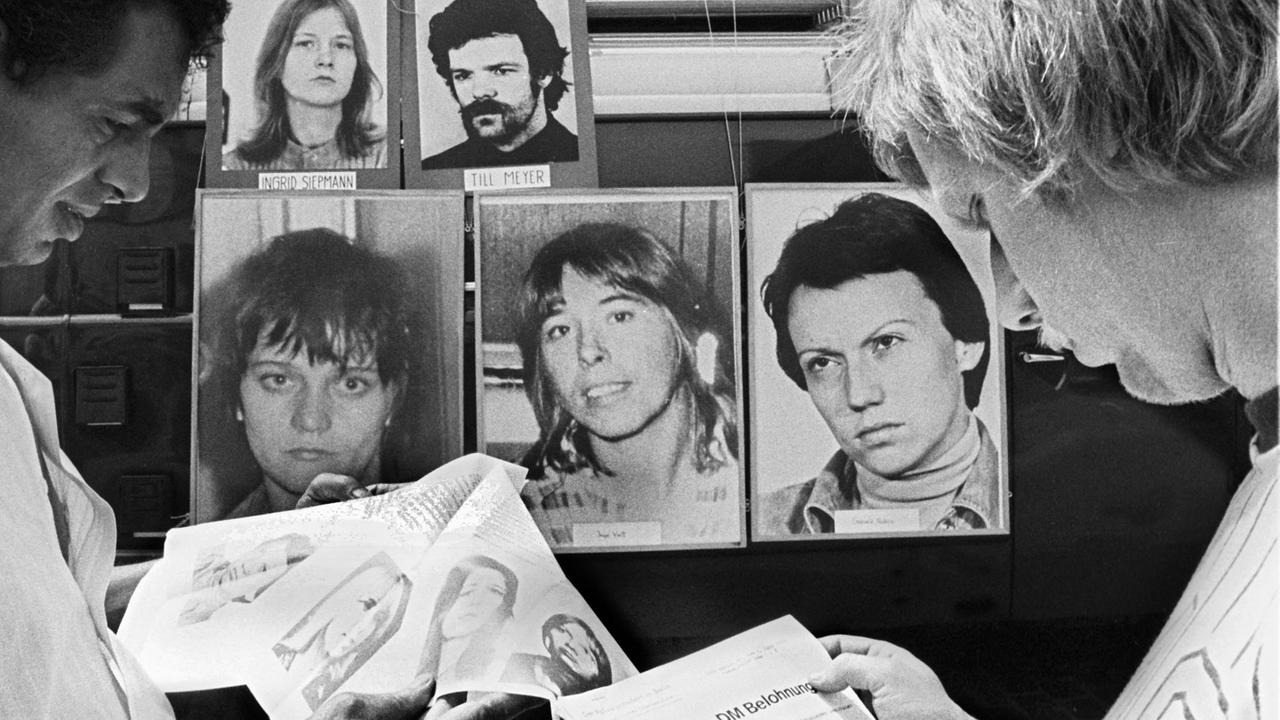

Deutschland im Herbst 1977. Eine Reise durch die Republik zeigt Stammtische, Schützenvereine, Stimmen der Polizei und Szenen von der Beisetzung der in Stammheim umgekommenen RAF-Terroristen.

.© picture-alliance/ dpa / Konrad Giehr

Sie leben in Köln, Los Angeles, Bahrein oder Tel Aviv. Sie stammen aus Bonga in Äthiopien. Im dritten Teil unserer Reihe zur Geschichte des Features zeigt ein Stück aus dem Jahr 2009, wie mit der Globalisierung auch ein neuer Sound ins Radio kommt.

.© picture alliance / robertharding

Zwei Koffer mit Tonaufnahmen erzählen vom "Haus der jungen Talente" in Ost-Berlin. Vorgestellt werden sie von einem Urgestein der damaligen Alternativ-Szene West-Berlins. Vorgestellt? Nein: besungen!

.© picture-alliance / KPA

Typen

"Was soll ich Ihne saache..." – Bananen-Heinz aus Hessen ist Hausierer und fliegender Händler, vor allem aber: ein begnadeter Sprachperformer. Ein Klassiker des O-Ton-Hörspiels aus dem Jahr 1983 – von Ror Wolf.

.© imago

Eine einsame Frau. Ein Wellensittich. Briefe an die Kinder, die nie beantwortet werden. Unsere Reihe "Wirklichkeit im Radio" mit einem O-Ton-Kammerspiel aus dem Jahr 1973.

Ein Hörspiel über Einsamkeit und eine besondere Beziehung zwischen einer Frau und ihrem Wellensittich.© imago

Hans Lipinski – Brigadier im Kraftwerk Jänschwalde. Ein gemütlicher Dicker. Die Autorin trifft ihn vor, während und nach der Wende. Ein Porträt und zugleich ein Stück live dokumentierter Zeitgeschichte – entstanden im Jahr 1989.

.© dpa/Patrick Pleul

Die Autorin ist 17 Jahre alt, als sie zum ersten Mal diese Stimme hört – da ist es um sie geschehen. Jahrzehnte nach der berauschenden Frühinfektion will sie ihrer Leidenschaft endlich auf den Grund gehen.

.© picture alliance / akg-images

Live dabei

Historische Radiofeatures verbindet man mit betulichem Erzählerton. Doch diese Doku über einen Kibbuz im Kriegszustand ist wie ein Film im Radio. Ein Fundstück aus dem Jahr 1970.

.© imago / Robert Fishman

Berlin 1978: in den Hansa Tonstudios wird eine Disco-Single produziert. Dokumentarfilmer Harun Farocki, damals für kurze Zeit im Radio tätig, ist von Anfang bis Ende dabei und seziert den Aufnahmeprozess mit kapitalismuskritischem Besteck.

.© picture alliance / dpa

Wie ein akustischer Film verfolgt dieses wegweisende Feature aus dem Jahr 1970 den Verlauf einer Operation. Die Routiniertheit der Chirurgen lässt stellenweise vergessen, dass ein Mensch unter dem Messer liegt.

.© picture alliance / dpa / Straube

Mitternacht in Berlin. Im Jahr 1998 gibt es noch die telefonische Zeitansage. Studentinnen und Studenten schwärmen mit den Mikrofonen aus und fangen den Moment ein. Ein Dokument in der Reihe "Wirklichhkeit im Radio".

© MAURITIUS IMAGES/ ALEX MACNAUGHTON/ALAMY

Meta-Features

Von der Wirklichkeit erzählen? Das wurde in der Geschichte des Features immer wieder anders aufgefasst. Teilweise sehr anders. Ein Streifzug und Orientierungsversuch als Begleitung zur Reihe "Wirklichkeit im Radio".

.© imago | Manfred Segerer

Fehlerfrei verlesene Texte sind Routine im Radio. Im Jetzt gesprochen, frei aus der Hüfte und ohne Skript: das traut sich nur der Originalton. Und er erzählt weit mehr als er sagt. Das Feature begleitet unsere Reihe "Wirklichkeit im Radio".

.© imago images/viennaslide

Wir sind wild auf Geschichten aus der Realität und wollen sie HÖREN. Sonst könnten wir ja auch ein Buch lesen. Was können Geräusche? Was können Wörter?

.© EyeEm / DONUT

Geschlossene Gesellschaften

Second Life avant la lettre: Über eine 0190-Nummer bekommen Anruferinnen und Anrufer Zugang zu einer virtuellen Villa, die ihnen bald wichtiger wird als das „richtige“ Leben. Ein Feature aus dem Jahr 1995 in unserer Reihe „Wirklichkeit im Radio“.

Der Telefonhörer: Zugang zur audiorealistischen Villa.© EyeEm / Chatchai Chaihan

Am 18. November 1978 starben in Guyana 913 Männer, Frauen und Kinder durch Massenselbstmord. 600 Tonbandkassetten bezeugen, wie Sektenoberhaupt Jim Jones seine Jünger, die "Jones-People", in den Abgrund führte.

.© picture-alliance / dpa

Geräusche, Lieder, Beschreibungen beschwören ein Kindheitsbild der Autorin herauf: das der Schafscherer in Australien, einer verschworenen Männergesellschaft. Viele von ihnen stammen von englischen Strafgefangenen ab.

.© imago images / Westend61

Deutschland ist durchzogen von einem Inselreich aus Psychiatrien. Gemeinsam bilden sie ein dunkles weites Land mitten unter uns. Ein Feature von 1982, das nichts von seiner Intensität verloren hat.

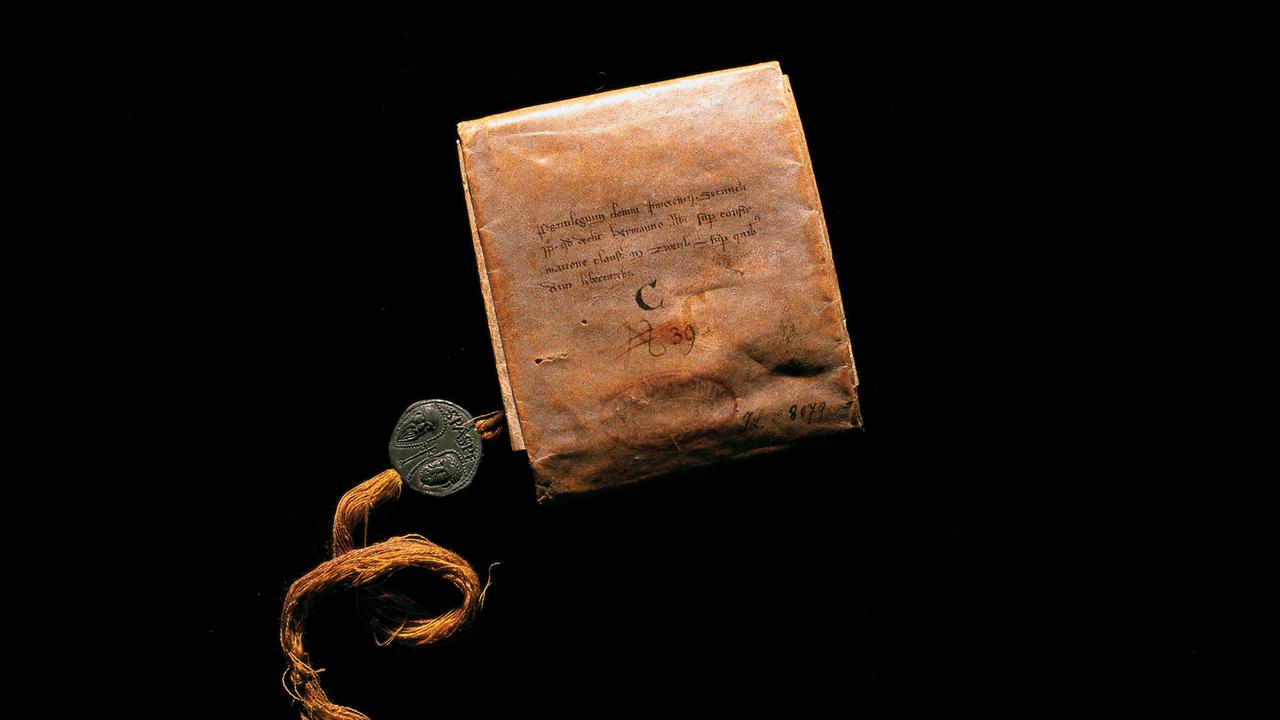

Michael Lissek: zwettls traum? (2004)

Michael Lissek: zwettls traum? (2004)

.© picture alliance / Maurizio Gambarini

Schriftzeichen auf einem alten Pergament. Sie erzählen – vielleicht – von der Nibelungensage. Wer kann sie entziffern.

Wer darf sie entziffern? Ein Feature über Medienaufmerksamkeit, Deutungshoheit und Wissenschaftsbetrieb.

Wer darf sie entziffern? Ein Feature über Medienaufmerksamkeit, Deutungshoheit und Wissenschaftsbetrieb.

.© picture-alliance / IMAGNO/Gerhard Trumler

Arbeitswelt

Auf keinem Wochenmarkt, in keiner Fußgängerzone fehlten sie. Man nannte sie Marktschreier, fliegende Händler, Propagandisten. In diesem Original-Ton-Feature von 1976 laufen sie zu voller Form auf.

.© picture-alliance / ZB / Soeren Stache

Mit unzähligen Aufnahmen und Gesprächen dokumentierte der Autor 1975 das Innenleben eines Orchesters. Das Feature, in dem sich auch heutige Klangkörper wiedererkennen können, gewann damals den Prix Italia.

.© EyeEm / Adid Jimenez

O-Ton aus dem Jahr 1981: Erich Graf, 85 Jahre alt, ist der letzte Scherenschleifer Berlins. Pfeifend zieht er durch die Hinterhöfe und bietet seine Dienste an. Seine Erinnerungen reichen bis in die Kaiserzeit.

.© imago images / Panthermedia

Unermüdlich zieht sie von Wohnung zu Wohnung. Verarztet, organisiert, hört zu. In einem O-Ton-Feature porträtierte der Rundfunk der DDR 1986 einen Tag im Leben der Bezirksschwester Ursel in Berlin-Prenzlauer Berg.

.© imago / Robert Fishman

Adoleszenzen

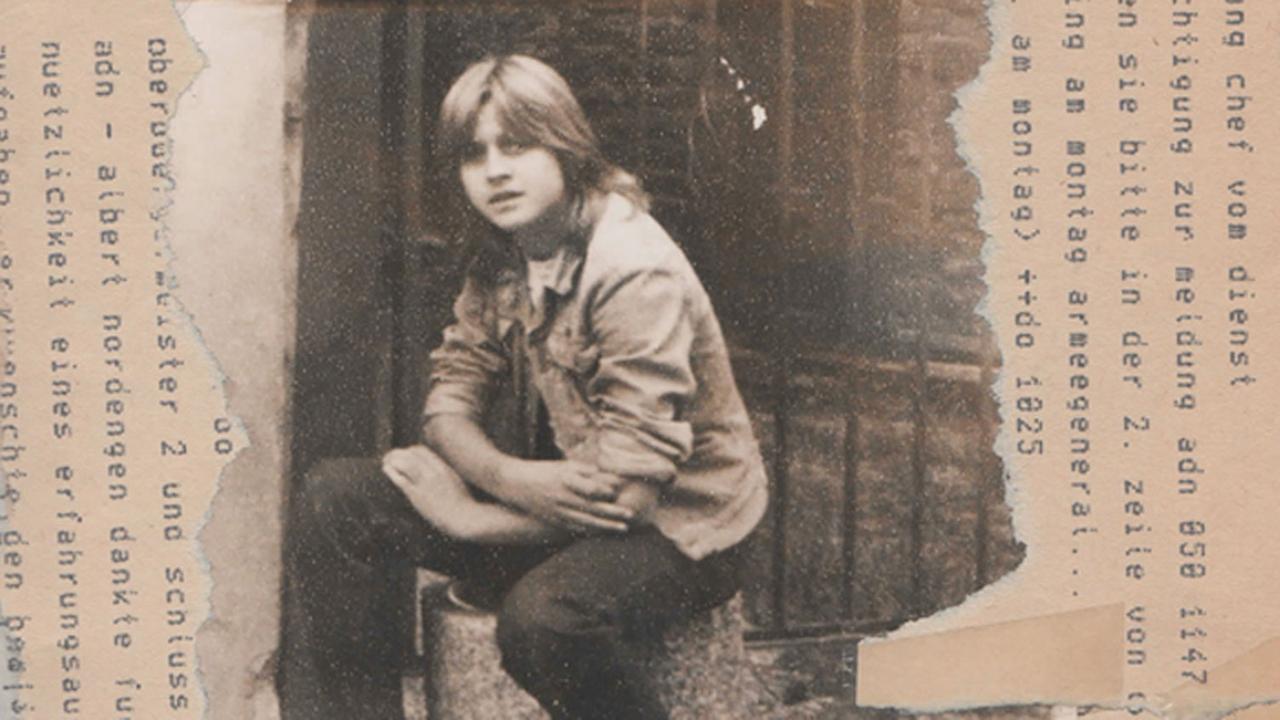

Systemsprenger sind heute in aller Munde. Der Versuch, den Schüler Jonas zu disziplinieren, zeigt das Erziehungssystem der DDR in solcher Klarheit, dass der auftraggebende Rundfunk das Feature 1983 nicht senden wollte.

.© Henschel-Schauspiel Theaterverlag

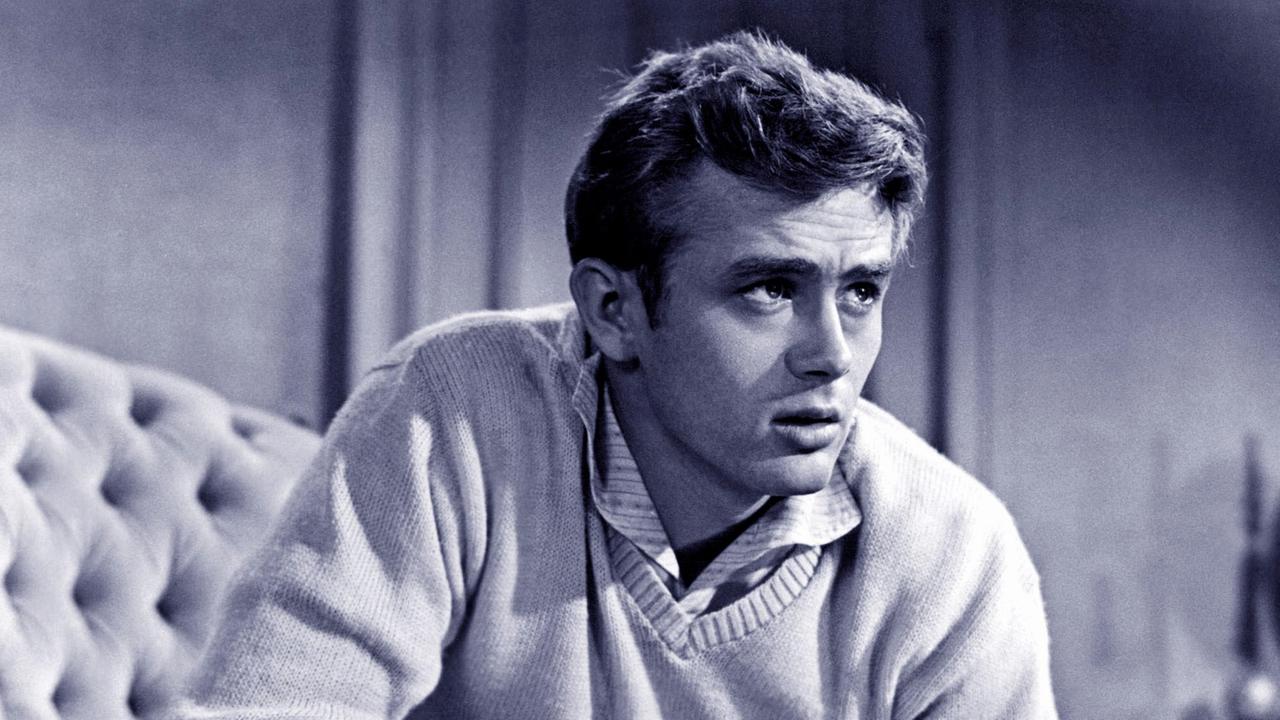

John Dos Passos‘ Biographie von James Dean, Allen Ginsbergs Gedicht "Howl" sowie eine Boxreportage und die Trompete von Miles Davis: aus diesen drei Elementen entsteht ein Zeitbild der "finsteren Jugend Amerikas" und ein Meilenstein des Features.

.© picture alliance / United Archives/WHA

O-Ton-Porträt einer jungen Frau aus dem Jahr 1975. Weder gehört sie einer Randgruppe an, noch steht sie für ein bestimmtes Milieu: Ihre Besonderheit ist das "Normale". Nur der Ort des Interviews ist ungewöhnlich: Mirjams Badewanne.

.© EyeEm / Ayla Altintas

Druckkammer Familie

Über hundert Features hat Helmut Kopetzky produziert. Dieses ist das anarchischste. Denn über weite Teile gibt er das Mikrofon ab an seinen damals neunzehnjährigen Sohn, der mit seiner Clique ruhelos durch die Großstadt zieht.

.© Tina Potocki / EyeEm

Hasan hat einen jungen Mann erschlagen, weil dieser seine Schwester verführte. Die Hintergrundgeschichte eines "Ehrenmords" wird vom Täter Hasan Ö. selbst erzählt. Der Schauplatz wechselt zwischen Berlin und dem kurdischen Teil der Türkei.

.© picture alliance / imageBROKER

"Wenn Papa badete" – so beginnt die berühmte Szene in dem Film "Das Fest", der die Enthüllung eines jahrelangen Missbrauchs schildert. Zuerst erzählt wurde die Geschichte von Allan in einer Talkshow. Aber wer ist Allan?

.© imago stock&people

Parallelwelten

Eine Gruppe sozial bewegter Städter will die Utopie leben und gründet eine Landkommune. Wenige Jahre später sind sie bis ins Mark zerstritten. Das O-Ton-Hörspiel zeichnet den Prozess Stück für Stück nach.

Landkommune - was für die Großstädter mit Begeisterung begann, scheiterte nach drei jahren. © Unsplash / Gokhan Polat

Eine Parallelgesellschaft im Jahr 1976. In der Rockerkneipe ist ein Mikrofon undenkbar, nur Beobachtungen sind möglich. Der Autor liefert ein Genrebild, das mit Flipper- und Motorradsounds aus dem Studio elektrifiziert wird.

.© picture-alliance/ dpa

Die Autorinnen besuchten sechs Monate ein Domina-Studio. Zwei Frauen gewährten Einblick in ihren Berufsalltag. Ein Doku-Klassiker.

.© B1861_Lehtikuva_Oy

Jede Straße von Paris hat ihre Entsprechung im Untergrund der Stadt. Und der gehört den Ratten! Eine hochauflösende akustische Kamerafahrt in die Welt, in die sich nur einige wenige Kanalarbeiter trauen.

.© imago/Becker&Bredel

Notstand

Sibylle Tamin: Jagdszenen aus Unterfranken

Der Fall Eschenau

Jahrzehntelang war der Missbrauch in einem bayerischen Dorf Normalität. Als die Opfer sprechen, folgen ein Gerichtsverfahren, Drohungen, Gegendrohungen, ein Suizid. Die Autorin hat ein Jahr lang das Geschehen beobachtet. Ein Feature aus dem Jahr 2008.

Der Fall Eschenau

Jahrzehntelang war der Missbrauch in einem bayerischen Dorf Normalität. Als die Opfer sprechen, folgen ein Gerichtsverfahren, Drohungen, Gegendrohungen, ein Suizid. Die Autorin hat ein Jahr lang das Geschehen beobachtet. Ein Feature aus dem Jahr 2008.

.© picture-alliance/ dpa / Keystone Rogue Pictures

Die Reihe wird fortlaufend erweitert.