Die Dinge des Lebens

Ein Sommer mit Hörspielen und Dokus

Woche 9: Krise

Reihe: Wirklichkeit im Radio

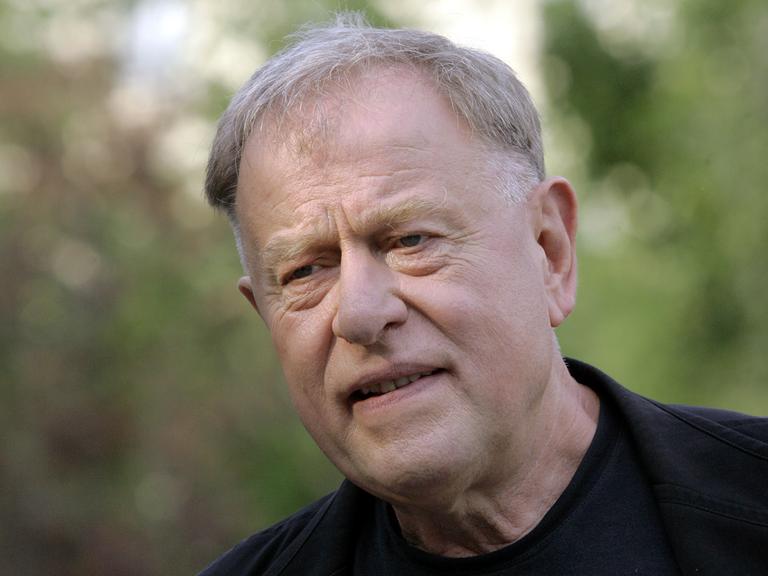

"Die Arbeitslosigkeit hat mich geschafft", sagt Fred S. © picture alliance / Ute Grabowsky

Fred S.: Ich wurde immer kleiner

65:09 Minuten

Nach einem Arbeitsunfall verliert der Kraftfahrer Fred S. seinen Job. Die Folgen für ihn und seine Familie sind dramatisch. Was Arbeitslosigkeit bedeuten kann, das kommt in diesem Originaltonfeature von 1978 schonungslos zutage.

Originaler Pressetext von 1978:

„Der Kraftfahrer Fred S. verdient 600 Mark brutto in der Woche. Vierzehn Stunden sitzt er täglich auf dem ‚Bock‘. Nach einem Arbeitsunfall – noch im Krankenbett – kriegt Fred seine Kündigung. Er meldet sich arbeitslos. Seine Akte verschwindet spurlos auf dem Dienstweg. Drei Monate sucht Fred ohne Erfolg einen neuen Job. Das Arbeitslosengeld kommt auch nicht. Bei einem Termin im Arbeitsamt flippt Fred aus und ‚holt die Sachbearbeiterin über den Tisch‘.

„Der Kraftfahrer Fred S. verdient 600 Mark brutto in der Woche. Vierzehn Stunden sitzt er täglich auf dem ‚Bock‘. Nach einem Arbeitsunfall – noch im Krankenbett – kriegt Fred seine Kündigung. Er meldet sich arbeitslos. Seine Akte verschwindet spurlos auf dem Dienstweg. Drei Monate sucht Fred ohne Erfolg einen neuen Job. Das Arbeitslosengeld kommt auch nicht. Bei einem Termin im Arbeitsamt flippt Fred aus und ‚holt die Sachbearbeiterin über den Tisch‘.

Gaby, seine Frau, besorgt eine Hauswartstelle. Ihr Lohn reicht nicht, um die Kinder zu ernähren, die laufenden Anschaffungskredite abzustottern und den gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. Die Familie geht borgen. Gaby pumpt bei Verwandten und Freunden. Die Kinder leihen Geld von Schulkameraden, und als die nichts mehr geben, klauen sie im Supermarkt. Es gibt Ärger: mit der Polizei, den Freunden und Verwandten.

Gaby S. kellnert und ist 10 Stunden aus dem Haus. Ihr Mann verzweifelt im Haushalt und kommt mit den Kindern nicht klar. Fred fühlt sich minderwertig. Früher war er der Ernährer der Familie. Jetzt sitzt er zu Hause, und die Frau bringt das Geld. Fred flüchtet in den Alkohol. Wenn der Rausch verflogen ist, denkt er an Selbstmord.

Fred S., seine Frau und seine drei Kinder schildern in offenen Selbstaussagen ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit dem ‚Makel‘ der Arbeitslosigkeit – in der Familie, bei den Verwandten und Bekannten, in der Schule, auf dem Arbeitsamt, in der Kneipe, und immer wieder zu Hause, wo der Frieden gestört ist. ‚Die Arbeitslosigkeit hat mich geschafft‘, sagt Fred S., ‚ich wurde immer kleiner‘.“

Alle Sendungen aus der Reihe „Wirklichkeit im Radio“ finden Sie hier.

Reihe: Wirklichkeit im Radio

Fred S.: Ich wurde immer kleiner

Von Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis

Regie: der Autor

Mit: Fred S., Gabriele S., Christine S., Michael S.

Produktion: HR/RIAS Berlin 1978

Länge: 54'03

Den folgenden Essay finden Sie zusammen mit zahlreichen weiteren und vielen Extras auf dieser Webseite.

Dieses Stück geht auf die Initiative eines Dramaturgen vom Hessischen Rundfunk zurück. Christian Gebert , „ein sehr engagierter“, „der sehr viele Stücke zur damaligen Gegenwart, gemacht hat“ (Schmidt-Lauzemis, Quelle: Interview mit dem Autor am 4.5.2022). Als rein dokumentarische Radioarbeit entstand es in der Hörspielabteilung des HR.

Auf den ersten Blick wirkt es unspektakulär – zumindest aus heutiger Sicht: Man erahnt die Brisanz, die das Thema wohl damals hatte, das Stigma, die Scham (der Familienernährer fällt aus, hohe Arbeitslosenquote in den 1970ern, faktisch bekannt, erzählerisch noch kaum beleuchtet). Und hört: Ein reines O-Ton Feature, ganz ohne Autorentext, das die verschiedenen Sichtweisen der Familienmitglieder gegeneinander montiert (beide Eltern, zwei der drei Kinder) und chronlogisch fortschreitend die Geschehnisse seit Eintreten der Arbeitslosigkeit erzählen lässt. Dennoch waren wir vier Kurator*innen im Anschluss seltsam bewegt.

Zum einen liegt das sicherlich an den Protagonist*innen, die mit einer beeindruckenden Schonungslosigkeit auf das schauen, was ihnen da wiederfährt. Und die uns – die Hörer*innen – bereitwillig an ihrem Leben teilhaben lassen. Offen, vertrauensvoll, auch selbstkritisch. Und ohne die Gelegenheit zu nutzen, sich gegenseitig verbal zu zerfleischen – trotz allem, was sie sich im Zuge ihrer Krise schon angetan haben. Es ist die Dramatik der Ereignisse, die in halbherzigen Suizidversuchen kulminiert. Oder darin, dass die Mutter der Familie schließlich mit dem Küchenmesser auf Mann und Kinder losgeht. Es ist sicher auch die Stimme der Kinder, die dem allen ausgeliefert sind, die besonders berührt.

Aber es sind auch dramaturgische Entscheidungen, die zu dieser Wirkung beitragen. Eine „Dramaturgie der Zerstörung“, wie es in einem unserer Hörprotokolle hieß, scheint dem Stück zugrunde zu liegen. Nach und nach sind alle Lebensbereiche von den zerstörerischen „Nebenwirkungen“ der Arbeitslosigkeit betroffen: Freundschaft, Liebe, Sexualität, Familie, Schule. Darauf, so scheint es, liegt der Fokus. Nicht auf der Ausspielung der verschiedenen Perspektiven gegeneinander zum Beispiel. Schmidt-Lauzemis stimmt zu, dass er gezielt auf solch eine „Dramaturgie der Zerstörung“ gesetzt hat: „Die erzeugt ja eine gewisse Dramatik, von der aus man dann wieder aufbauen kann. Das war schon meine Überlegung“. „Wir haben ja gesprochen über das positive Ende. Dahin kommt man ja nur, wenn man vorher auch diesen großen Fall hatte“.

Das positive Ende war Schmidt-Lauzemis tatsächlich wichtig. „Fred S.“ endet mit dem Eindruck einer Stabilisierung der Lage: Der Mann ist in psychologischer Behandlung, die Frau verdient, Versöhnung steht im Raum. Tatsächlich, stellt sich im Interview mit dem Autor heraus: Die Familie hat sich ein Jahr nach den Aufnahmen getrennt. „Die Verletzungen waren einfach zu groß“. Hätte er denn weitergemacht, wenn er gewusst hätte, welchen Ausgang die Geschichte tatsächlich noch nimmt? „Ich konnte das nicht erahnen. Aber es war mir schon auch wichtig, dass es zu diesem scheinbar guten Ende kommt.“

Für mich ist dieses Stück eine Lektion in mindestens zweierlei Hinsicht: Es erzählt eine große und – auch gesellschaftlich – relevante Geschichte, die sich zunächst hinter einer eher unspektakulären Statistik verbirgt. Dramatik und auch Tragik offenbaren sich in einem scheinbar alltäglichen Setting. Hinschauen im Nahbereich, das ist hier für mich das Thema. Auch führt das „Hörstück“ (wie es in der Ansage heißt) vor, wie man allein mit gesprochenem Wort eine packende Geschichte entwickeln kann – ohne szenische Elemente, ohne Atmos, ohne Musik oder Autor*innentext. Kein Gestaltungswille, der sich in den Vordergrund drängt und den Blick auf die Protagonisten verstellt. Der Autor, auch das ist eine Kunst, scheint tatsächlich hinter ihnen zu verschwinden (natürlich eine Illusion- aber es ist sympathisch – und wirkungsvoll!). Man hätte dramaturgisch auch andere, vielleicht raffiniertere, Wege einschlagen können. So aber gibt es einen Fokus, der klar gewählt ist – und deshalb, meine ich, überzeugend.

Was das Stück aber auch lehrt, ist Vorsicht und Respekt gegenüber den eigenen Mitteln. Denn was auf dem Weg zwischen aufgezeichneten Gesprächen und fertigem Feature passiert, ist für die Beteiligten oft gar nicht absehbar. So auch in diesem Fall. Schmidt-Lauzemis: „Man kann es sich auch nicht vorstellen. Ich habe 20 Stunden Aufnahmen denke ich, so ungefähr. Das kannst Du Dir nicht vorstellen, wenn Du das Material komprimierst, was da an Dramatik entstehen kann“. Die Familie reagierte dann auch schockiert auf die Ausstrahlung. „Das Problem war dann: Die Familie hat das ja dann im Radio gehört. Und nicht nur die Familie. Die haben es natürlich auch in der Nachbarschaft und ihrer Familie gehört, dass sie im Radio kommen. Und sie waren danach doch etwas erschüttert über das, was dort über sie zu hören war. Das kann man sich ja auch vorstellen! Sie waren sehr mitgenommen. Weil ihnen in dieser Komprimierung auch nochmal klar geworden ist, was sie in diesem Jahr eigentlich alles erlebt haben. Sie fanden es eigentlich alles ok. Aber haben nicht geahnt, dass es so aufrührend sein würde für sie, ihre Freunde, Verwandtschaft usw.“ Die Komprimierung – aber auch die erwähnte Dramatisierung des Materials auf den gwünschten Effekt hin – hinterlassen natürlich ihre Spuren. Was vorher einzelne Erlebnisse und Anekdoten waren bekommt eine Form, eine Richtung – und eine der Story dienliche Dramatik. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Feature – neben seinen großen aufklärerischen Verdiensten – zusätzlich negativ auf die Situation der Familie ausgewirkt hat. (Schmidt-Lauzemis erwähnt allerdings auch Freunde, die sich – nachdem sie die tatsächliche Lage erkannten – der Familie wieder zugewandt haben). Der Autor erklärt, auf diese Erfahrung hin, bei späteren Arbeiten vorab den Protagonisten die Stücke dann manchmal vorgespielt zu haben, damit es nicht noch einmal zu dieser Situation kommt. Für den Hintergrund ist vielleicht interessant zu wissen, dass es schon vor den Aufnahmen ein Vertrauensverhältnis zu dieser Familie gab, die Kinder gingen bei der Frau des Autors, einer Grundschullehrerin, in die Klasse, was vielleicht zu der großen Offenheit mit beigetragen hat. Der Kontakt zu einem der Söhne der Familie bestand noch viele Jahre lang weiter.

Als wir das Stück in der Gruppe zum ersten Mal hörten, hatte es uns gewundert, dass nur der Familienvater, also „Fred S.“, im Titel auftaucht. Nachdem es doch inhaltlich die ganze Familie in den Blick nimmt und die Perspektiven der verschiedenen Familienmitglieder sehr gleichberechtigt Gehör finden. Dazu Schmidt-Lauzemis: „Im Stück ist der Fokus ja nicht nur auf Fred, sondern nur im Titel. Tut mir leid! Ich fand diese Aussage von ihm: ‚Ich wurde immer kleiner…‘ – damals war ja alles auch sehr frauenbewegt und so – da fand ich das ganz passend. Weil sie sich ja auch ein Stück weit emanzipiert durch diese Entwicklung.“ Tatsächlich, muss man wohl sagen, bringt der Titel die Selbstwahrnehmung von Fred S. auf den Punkt.

Die Resonanz damals beschreibt Schmidt-Lauzemis als sehr umfangreich und positiv. Es habe viele Hörerzuschriften gegeben. Schließlich kam sogar ein Verlag auf den Autor zu. 1979 erschienen im Oberbaumverlag die Gesprächsprotokolle in Buchform: „Fred S. – Ich wurde immer kleiner. Die Familie eines Arbeitslosen erzählt. Aufgeschrieben von Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis. Nachwort Ali Wacker“. Er enthält persönliche Fotos der Familie von Fred S., aber auch Berichte von anderen Arbeitslosen und einen Essay über die soziale Ungleichheit in verschiedenen Berliner Stadtbezirken. Außerdem erschien 1980 eine Tonkassette im Pappschuber für den Einsatz im Schulunterricht.

„Fred S.“ reiht sich ein in ein Werk, in dem soziale Fragen grundsätzlich eine große Rolle spielen. Und das von der Zurückhaltung des Autors geprägt ist. „Fred S.“ nimmt darin, auch in den Augen des Autors selbst, einen besonderen Platz ein:

„Es war schon etwas Besonderes. Es passte alles zusammen: Die Familie, die ich kennengelernt habe, die Entwicklung, was für mich nicht vorhersehbar war in dieser Weise. Die Freiheiten, die ich dann hatte, das zu gestalten. Dadurch, dass ich die Regie auch selber machen konnte, ist das sozusagen mein Kind. Im Gegensatz zu den Drehbüchern, die ich geschrieben habe, da sprechen dann die Regisseure und die Produzenten mit. Das ist mein Kind!“

Tanja Runow

Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis, geboren 1947 in Chemnitz. Featuremacher und Drehbuchautor. Autodidakt. Studierte Volkswirtschaft und arbeitete ab 1970 als Systemanalytiker bei IBM. 1973 entstand sein erstes Hörspiel „Abschiedsbrief konnte nicht gefunden werden“. Seit 1974 ist er freiberuflicher Autor. In diesem Jahr gründete er auch mit anderen die Künstlerinitiative Kulturplatz Dammweg.

Schmidt-Lauzemis über seinen Weg zum Radio:

„Mein Vater hatte ein Tonbandgerät, da hab ich immer schon gern dran rumgespielt als Kind. Hab Sachen kopiert von einem Gerät auf das andere, probiert, wie sich das anhört. Ich mochte das immer. Das war etwas, was ich auch selber in der Hand behalten konnte. Anders als beim Film, wo Du so viel abgibst. Es war mir später beim Hörspiel und Feature ganz wichtig, dass ich fast immer – bis auf ganz wenige Ausnahmen – auch die Regie machen konnte.“

„Mein Vater hatte ein Tonbandgerät, da hab ich immer schon gern dran rumgespielt als Kind. Hab Sachen kopiert von einem Gerät auf das andere, probiert, wie sich das anhört. Ich mochte das immer. Das war etwas, was ich auch selber in der Hand behalten konnte. Anders als beim Film, wo Du so viel abgibst. Es war mir später beim Hörspiel und Feature ganz wichtig, dass ich fast immer – bis auf ganz wenige Ausnahmen – auch die Regie machen konnte.“

Und zu den Anfängen als selbständiger Autor:

„Ich hatte fünf Jahre vorher bei IBM als Systemanalytiker gearbeitet. Es war nicht mein Leben – am Ernst Reuter Platz war das damals – bis zur Rente dort zu verbringen.“

„Ich hatte fünf Jahre vorher bei IBM als Systemanalytiker gearbeitet. Es war nicht mein Leben – am Ernst Reuter Platz war das damals – bis zur Rente dort zu verbringen.“

„Ich hatte viel Geld gespart. Bin dann mit einem Freund für ein Jahr in die Türkei gegangen und wir haben versucht, selbst Reportagen zu machen und zu schneiden. Uns interessierte damals, was machen die Türken wenn sie zurückkommen, nachdem sie hier gearbeitet haben. Das war 1974. Da war das noch nicht so ein großes Thema. Dann haben wir Volksmusik aufgenommen, Hochzeiten, solche Sachen. Die Reportagen haben wir an den SFB verkauft. Sind hergeflogen, haben die hier geschnitten und sind wieder zurück. Aufgenommen haben wir auf Band, ein Kassettengerät war auch dabei. Ich hatte genug Geld verdient, um drei Jahre zu überleben. Nach dem Jahr in der Türkei sind wir gemeinsam nach Bremen und haben dort eine große Kommune/Wohngemeinschaft aufgemacht mit Künstlern aus ganz verschiedenen Richtungen (Fotografen, Maler, Schriftsteller) haben dort zusammengelebt und gemeinsam Projekte gemacht. Da sind auch Hörspiele entstanden – oder Features. So hab ich da Fuß fassen können erstmal.“

Neben zahlreichen Features, die z.T. in Hörspielabteilungen entstanden, verfasste er Drehbücher u. a. zu dem Fernsehfilm „Und plötzlich bist du draußen“ und mehreren Episoden der Serien „Verbotene Liebe“, „Löwenzahn“ und „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ und die Bücher „Ich war kein Held: Leben in der DDR: Protokolle“ (mit Ralph Oehme) und „Hinter den Wolken ist der Himmel blau – Beatrice Trixie Hübschmann“ (2013). Er ist Mitglied in der Vereinigung deutschsprachiger Biographinnen und Biographen und betreibt mit Kollegen den Biographie-Service: dokuVitae – erzähltes Leben.

Ausgewählte Radiostücke

„Abschiedsbrief konnte nicht gefunden werden“

mit Werner Sünkenberg

RIAS 1974

mit Werner Sünkenberg

RIAS 1974

„LL-Lebenslänglich“

mit Werner Sünkenberg und Ingo Golembiewski

WDR/RIAS 1976

mit Werner Sünkenberg und Ingo Golembiewski

WDR/RIAS 1976

„Anja – oder was tun“

mit Werner Sünkenberg

Hessischer Rundfunk 1977

mit Werner Sünkenberg

Hessischer Rundfunk 1977

„Stille Helden siegen selten“

mit Ralph Oehme

HR/SFB/Sachensradio 1990. Mehr …

Die Produktion erhielt 1990 den Hörspielpreis der Kriegsblinden

mit Ralph Oehme

HR/SFB/Sachensradio 1990. Mehr …

Die Produktion erhielt 1990 den Hörspielpreis der Kriegsblinden

„Licht aus – und Küssen“

mit Bert Schrickel

Deutschlandradio Berlin 1993

mit Bert Schrickel

Deutschlandradio Berlin 1993