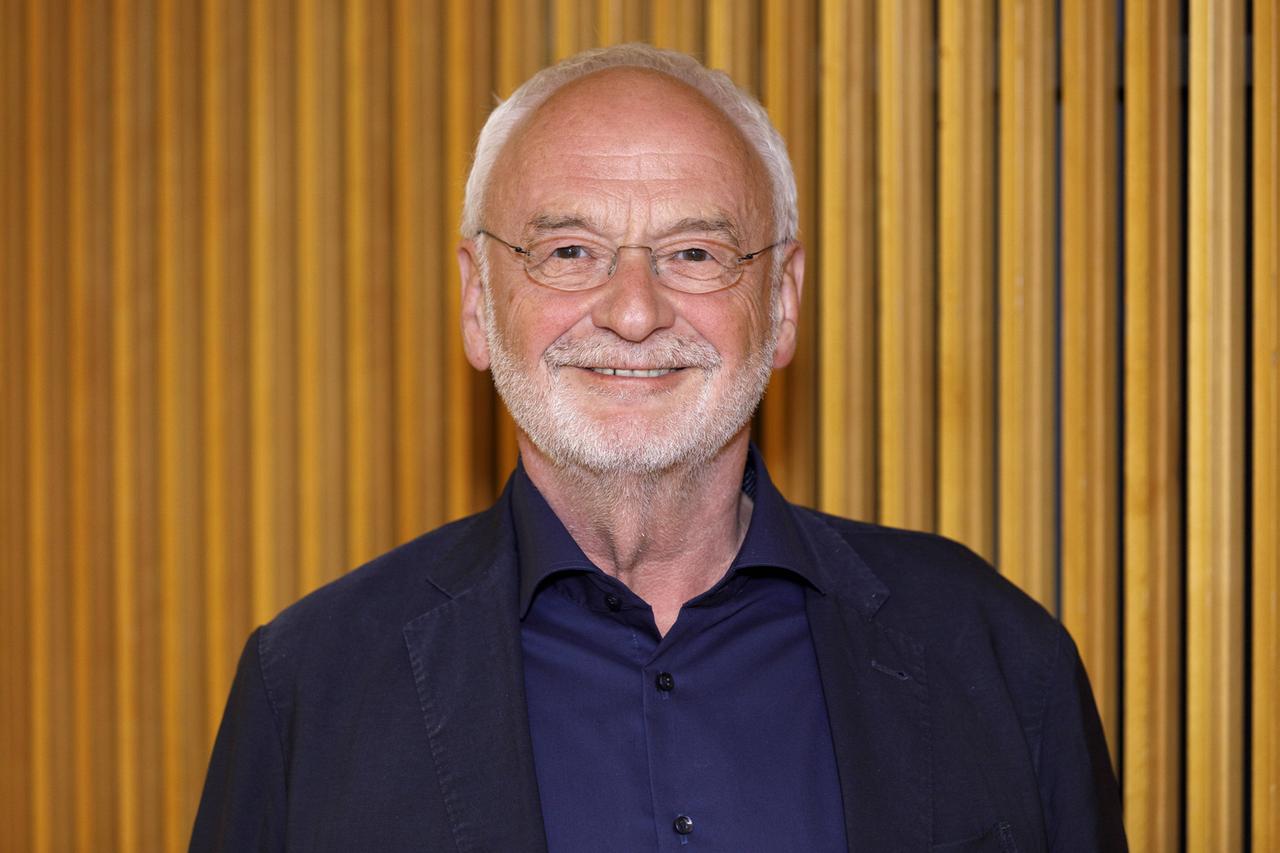

Keynote von Bernhard Pörksen am 7.3. um 18.10 Uhr, Foyer

Öffentliche Debatten eskalieren zum giftigen Streit. Und in der Breite der Gesellschaft regiert die Angst vor dem Schwinden des gesellschaftlichen Zusammhalts und dem Ende von Respekt und Vernunft.

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen analysiert den kommunikativen Klimawandel. Er zeigt Auswege aus der Polarisierungsfalle in Zeiten der großen Gereiztheit und entwirft eine Ethik des Miteinander-Redens, die Empathie und Wertschätzung mit der Bereitschaft zur klärenden Konfrontation verbindet. Anschaulich und mit vielen Beispielen führt er vor, wie Geschichten und Erzählungen die Wahrnehmung öffnen und wie die Kunst des Miteinander-Redens zu einer Schule der Demokratie und des guten Miteinander-Lebens werden könnte.

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Sonntag 30.3.2025, 9.30 Uhr

Bernhard Pörksen© Albrecht Fuchs

Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er erforscht die Macht der öffentlichen Empörung und die Zukunft der Reputation und veröffentlicht wissenschaftliche Aufsätze, Essays und Kommentare in vielen Zeitungen. Im Jahre 2008 wurde Bernhard Pörksen zum „Professor des Jahres“ gewählt, 2024 erhielt er den Erich Fromm-Preis für sein Werk und sein öffentliches Engagement. Die wichtigsten Buchveröffentlichungen: „Die große Gereiztheit. Wege aus der kollektiven Erregung“; „Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik“ (gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun). Anfang 2025 erschien sein neues Buch mit dem Titel „Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen“ (Hanser-Verlag).

Gespräch mit Mathias Greffrath und Wolfgang Streeck am 8.3. um 10.30 Uhr, Konferenzraum EG

Leere Kassen, hohe Bedarfe. Der Fürsorgestaat steckt in einer Krise. Müssen wir uns von der Idee des Wohlfahrtsstaates verabschieden? Wie sähe aber eine Gesellschaft am Ende dieser Entwicklung aus? Wo sind Wege jenseits von Fatalismus und Zynismus?

Im Zuge der Industrialisierung und Urbanisierung wurden Familien, Gemeinden und kirchliche Caritas zunehmend mit den Aufgaben der Daseinsfürsorge und der Vorsorge für existenzielle Risiken überfordert. Der Staat der Industriegesellschaft zog – wenn auch nicht ohne den Druck von Klassenauseinandersetzungen – seine Legitimation daraus, dass er nun für das sorgte, was bäuerliche Familien und bürgerliche Wohltätigkeit nicht mehr leisten konnten.

Vom Munizipalsozialismus des Kaiserreiches über die Anfänge des Sozialstaats in der Weimarer Republik bis zu den „Goldenen Siebzigern“ wurden Infrastrukturen, Versicherungssysteme und Leistungsverwaltungen der Gesundheit, der Bildung, des Verkehrs aufgebaut. Was früher Charity und Solidarität war, wurde zum Rechtsanspruch – und funktionierte doch nur, weil die vorkapitalistischen Mentalitäten nur allmählich verblassten.

Unter dem Druck der Globalisierung und einer abflachenden Wachstumskurve werden viele dieser existenzsichernden Einrichtungen – städtische Krankenhäuser, Kultureinrichtungen, Sportanlagen, Infrastrukturen – abgebaut oder privatisiert. Der Schuldenstaat kann sie nicht mehr tragen. Gleichzeitig lässt der systemrelevante Individualismus gemeinwohlorientierte Mentalitäten und soziales Pflichtgefühl erodieren: Rechtsansprüche sind kälter als Fürsorge.

Damit entstehen neue soziale Härten und Ungleichheiten, und der demokratische Gedanke, dass die Sicherung des guten Leben nicht der Logik des Profits unterliegen darf, gilt als konservativ oder radikal, und die Einsicht wächst, dass nun jeder für sich selbst sorgen solle.

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Sonntag 09.3.2025, 9.30 Uhr

Mathias Greffrath © imago images / Future Image / Christoph Hardt

Wolfgang Streeck© picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt

Mathias Greffrath, Jahrgang 1945, ist Soziologe und Journalist. Er lebt in Berlin, arbeitet unter anderem für die „taz", die „ZEIT" und den Rundfunk. In den letzten Jahren hat er sich in Essays, Hörspielen und Kommentaren mit den sozialen und kulturellen Auswirkungen von Globalisierung und Klimawandel beschäftigt.

Wolfgang Streeck, Jahrgang 1946, Direktor emeritus (seit 2014) am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln, widmet sich in seinen Arbeiten vor allem Fragestellungen aus den Bereichen Wirtschaft und Politik und deren Wechselbeziehungen. Streeck hat unter anderem eine Professur für Soziologie an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität zu Köln, ist unter anderem Mitglied der Berlin‑Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Academia Europaea und der British Academy. Seine erfolgreichsten Bücher sind "Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus" (2013) sowie "Zwischen Globalismus und Demokratie: Politische Ökonomie im ausgehenden Neoliberalismus" (2021)

Gespräch mit Hannah Bethke am 8.3. um 11.30 Uhr, Konferenzraum EG

Endzeiterzählungen haben in Zeiten tiefgreifender Umbrüche Hochjunktur. Das gilt auch für die Kirchen, deren Fundament brüchig geworden ist. Sie müssen zurück zu einer echten Sprache des Glaubens.

Die Kirchen gehören zu den bedrohten traditionellen Institutionen, die der Gesellschaft Orientierung geben und sie entlasten können. Wo sie in Auflösung begriffen sind, weicht das klare Bewusstsein für ethische Grenzen einem radikalen Subjektivismus, der die Demokratie gefährdet. Da gerade die evangelische Kirche sich bis zur Selbstaufgabe politisiert und theologisch ausgehöhlt hat, vermag sie gegen diese Entwicklungen kein Gegengewicht mehr zu bilden. Um einen Weg aus ihrer Krise zu finden, muss sie die Sprache des Glaubens wieder erlernen.

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Sonntag 06.4.2025, 9.30 Uhr

Hannah Bethke© Masa Yuasa

Hannah Bethke, 1980 in Hamburg geboren, ist Politik-Journalistin bei der WELT und WELT AM SONNTAG. Die promovierte Politikwissenschaftlerin hat zehn Jahre als Dozentin für Politische Theorie an den Universitäten in Leipzig und Greifswald gelehrt. Sie war in zahlreichen überregionalen Zeitungen Redakteurin, darunter in der FAZ, NZZ sowie bei ZEIT ONLINE. Am 26. Februar erscheint ihr Buch „Vom Glauben abgefallen: Mut zur Christlichkeit statt Angst vor dem Zeitgeist. Eine Antwort auf die Krise der evangelischen Kirche“ im Verlag Kösel.

Vortrag von Eva Kraus am 8.3. um 13.30 Uhr, Konferenzraum EG

Alarmierend ist die Tatsache, dass in den aktuellen Programmen der Parteien die Kultur kaum eine Rolle spielt. Eine kulturpolitische Mut- und Ideenlosigkeit macht sich breit.

Die Einsparungswelle in den Bundesländern, auf kommunaler Ebene, aber auch im Bund wird schmerzlich spürbar - und ergreift auch den Kulturbetrieb. Eine parteien-übergreifende Kulturstrategie fehlt und wäre, auch wenn die politische Besetzung der nächsten Koalition noch offen ist, wohl kaum zu erwarten. Was ist zu tun? Ein Appell.

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Sonntag 16.3.2025, 9.30 Uhr

Eva Kraus

© Bastian Geza Aschoff

Dr. Eva Kraus ist seit August 2020 Intendantin der Bundeskunsthalle. Zuvor war sie u.a. als künstlerische Direktorin und Geschäftsführerin des Neuen Museums – Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg, Gründerin und Leiterin der Galerie Steinle Contemporary in München sowie Direktorin der Friedrich Kiesler-Privatstiftung in Wien tätig.

Vortrag von Jens Beckert am 8.3. um 14.30 Uhr, Konferenzraum EG

Brücken stürzen ein, viele Kommunen werden von ihren Aufgaben erdrückt, eine Wirtschaft im Abschwung, die Folgen des Klimawandels werden spürbar, von der Politik ganz zu schweigen. Man hat den Eindruck: Es geht bergab.

Gesellschaften wie unsere müssen sich auf zunehmende Verluste einstellen. Die zentrale Erfahrung dabei ist der Verlust von Vorstellungen einer besseren Zukunft. Diese Vorstellungen prägen das Leben in der Moderne, sie reichen von der Wachstumslogik des Wirtschaftens bis hin zur Steigerung des guten Lebens.

An den Folgen des Klimawandels zeigt sich derzeit am deutlichsten, dass die Vorstellung einer besseren Zukunft porös geworden ist.

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Sonntag 13.4.2025, 9.30 Uhr

Jens Beckert© picture alliance / dts-Agentur

Jens Beckert lehrt Soziologie an der Universität Köln und ist Direktor am Max Planck Institut für Gesellschaftsforschung. Seine Schwerpunkte sind die soziale Einbettung der Wirtschaft, die Soziologie des Marktes sowie die Klimasoziologie. Für seine Forschungen erhielt Jens Beckert 2018 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis. Mit „Imaginierte Zukunft: Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus“ hat er im selben Jahr ein wichtiges Grundlagenwerk vorgelegt. Sein jüngstes Buch „Verkaufte Zukunft – Warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht“ (2024) war nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis und den Preis der Leipziger Buchmesse.

Gespräch mit Frauke Rostalski am 8.3. um 15.30 Uhr, Konferenzraum EG

Im Herzen der Demokratie schlägt die freie Rede. Doch immer mehr Menschen in Deutschland haben das Gefühl, ihre Meinung nicht frei äußern zu können. Welche Rolle spielen bei diesem Befund digitale Hetze und Hate Speech oder Fake News?

Durch die freie Rede können gesellschaftliche Aushandlungsprozesse über die großen Fragen unserer Zeit gelingen. Wie umgehen mit einem Krieg in Europa, der Migration und dem Klimawandel? Angesichts der Größe der Herausforderungen, die in solchen Fragen stecken, erschüttern die Ergebnisse einer Allensbach-Studie, in der die Deutschen alljährlich gefragt werden, ob sie das Gefühl haben, man könne in Deutschland seine politische Meinung frei sagen. Dass man besser vorsichtig sei, haben im Jahr 1990 nur 16 Prozent der Befragten gemeint, heute denken es 44 Prozent und damit 4 Prozent mehr als jene, die derzeit noch angeben, ihre politische Meinung frei sagen zu können.

Die gefühlte Meinungsfreiheit ist wichtig – noch wichtiger ist allerdings die Frage, ob sich der in der Allensbach-Studie dokumentierte Vertrauensverlust an tatsächlichen Beschränkungen der freien Rede festmachen lässt. Dafür sprechen verstärkt Phänomene, die uns im digitalen Raum begegnen: Fake News, digitaler Hass und Hetze – sie alle tragen zu problematischen Beschneidungen der Meinungsfreiheit bei. Während diese Phänomene durch das private Verhalten Einzelner verursacht werden, spielen allerdings auch der Staat und seine Vertreter keine ganz unschuldige Rolle, wenn es um die Begrenzung der Meinungsfreiheit geht.

Was tun? Brandmauern ziehen, Fake News, Hass und Hetze verbieten und von staatlicher Seite immer weiter in den Bereich der freien Rede vordringen? Oder umgekehrt den Weg der Plattformen X und Facebook einschlagen, deren Betreiber staatliche Zensur beklagen und Schutzmechanismen gegenüber Fake News und Formen anstößiger beziehungsweise verbotener Kommunikation weitgehend zurückfahren? In welche Richtung geht die Meinungsfreiheit – wie wollen wir miteinander reden?

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Freitag 18.4.2025, 9.30 Uhr

Frauke Rostalski© Sebastian Knoth

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität zu Köln. Zuletzt sind von ihr die Bücher „Der Tatbegriff im Strafrecht“ (2019) und – vielbeachtet – „Die vulnerable Gesellschaft – Die neue Verletzlichkeit als Herausforderung der Freiheit“ (2024) erschienen. Seit 2020 ist sie zudem Mitglied des Deutschen Ethikrats.

Vortrag von Claus Leggewie am 8.3. um 16.30 Uhr, Konferenzraum EG

Geld regiert die Welt, eine alte Weisheit, die heute Schule macht. Donald Trump und Elon Musk sind dabei, in den USA die Verbindung von Macht und Geld in Politik zu verwandeln. Ist das eine Entwicklung, die die alten Demokratien substantiell bedroht?

Die Verbindung von Geld und Macht ist ein uralter Zusammenhang. Von Beginn an war demokratische Politik nach dem Abstreifen feudaler Abhängigkeiten und aristokratischer Privilegien von der Idee geprägt, politische Mitwirkung sei an privates Eigentum und Besitz gekoppelt. Das galt für die antiken Volksversammlungen, die wichtige politische Ämter den Vermögenden sicherte, das galt auch für diverse Varianten des Zensuswahlrechts in den liberalen Demokratien Europas im 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Doch Demokratien haben immer mehr Menschen als politisch Beteiligte integriert. Doch es scheint, als hätte sich diese Expansion erschöpft und als seien die Demokratisierungswellen des 20. Jahrhunderts an ein Ende gekommen. Seit der Jahrtausendwende breiten sich Autokratien aus, die sich oftmals demokratische Mehrheiten sichern und damit legitimieren.

Vor diesem historischen und demokratietheoretischen Hintergrund stellt sich nun die Frage, ob die Weltgesellschaft in einen neuen, postdemokratischen Aggregatzustand eingetreten ist, der auf scheinbar überholte Herrschaftsformen wie Oligarchie (die Herrschaft der Wenigen), eine Plutokratie der Vermögenden, eine Ochlokratie des Pöbels oder auch eine Epistokratie, eine Herrschaft der Wissenden eingetreten sind?

Sendung Dlf Essay und Diskurs, Montag 21.4.2025, 9.30 Uhr

Claus Leggewie© Georg Lukas

Claus Leggewie, Jahrgang 1950, ist Professor für Politikwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Von 2007 bis 2017 war er Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen.