Christine Watty ist Kulturredakteurin bei Deutschlandfunk Kultur, Kultur aktuell. Sie hat vor über sechs Jahren den Kulturpodcast "Lakonisch Elegant" miterfunden, ist Host und Redakteurin. Im linearen Radio, aber redaktionell und formatentwickelnd ebenso zuständig für Kulturpodcasts wie das Gesprächsformat "Link in Bio", den Wissenschaftspodcast "People of Science", das Podcastmagazin "Über Podcast" und mit Karoline Scheer für "Billion Dollar Apes" - das in Kooperation mit zdfkultur den Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie "Innovation" bekommen hat.

Szenen des Niedergangs und die Kraft des Erzählens

- "Who killed Tupper - Aufstieg und Fall einer Dose" - Doku trifft True Crime trifft Satire

- Das Verschwinden der Warenhäuser - Vom Erzählen eines Verlusts

- Nachfassen statt lamentieren – Von „Crashkurs“ bis “Wirtschaft und Gesellschaft“

- 1001 Nacht – Erzählen gegen den Tod

- Die große Gereiztheit - Oliver Sturms 10teilige Hörspielserie „Die Erschöpften“

- Wie schaffen? Berichten über Migration und Integration

- Abschlusspodium: Nische oder Exzellenz: Bergab mit der Kultur? Podiumsdiskussion

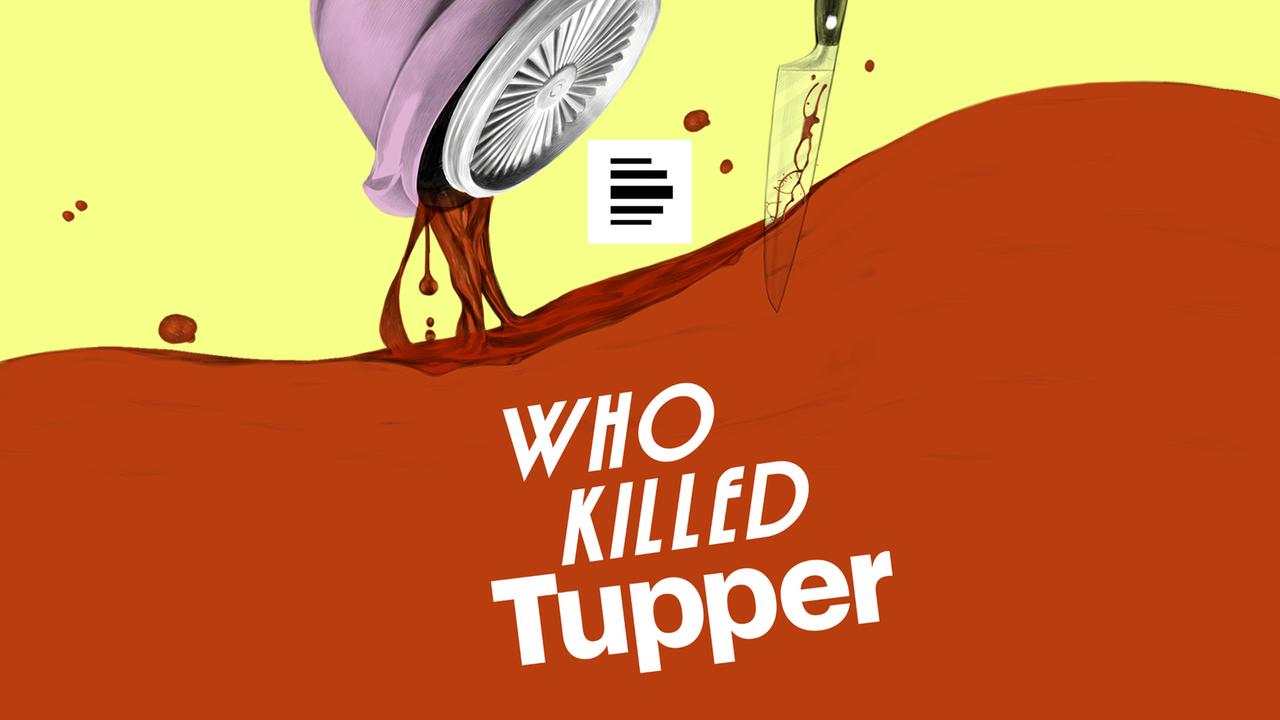

"Who Killed Tupper - Aufstieg und Fall einer Dose"

Erzählformen aufbrechen - Doku trifft True Crime trifft Satire

Jan Fraune, Toningenieur, Standort Berlin, gestaltet dort Hörspiele, Klangkunst und Radio-Features.

Dieses Spektrum erweitern hybride Formate zwischen Hörspiel und Reportage. Stereo wird hierbei auch schonmal zu 3D-Audio.

2024 wurde der von ihm betreute 3D Audio Podcast Billion Dollar Apes mit dem Deutschen Podcast Preis ausgezeichnet - Kategorie Innovation.

Das Verschwinden der Warenhäuser - Geschichte eines Verlusts

Christoph Spittler, geboren 1969 in Niedersachsen, ist seit seinem Ethnologiestudium begeisterter Milieusurfer. Entdeckt überall fremde Kulturen und ist fasziniert von Glanz und Elend des globalen Kapitalismus. Wurde 1993 Radio-Autor. Überlebt seit Anfang der 90er in Berlin-Mitte.

Lisa Steck ist seit Februar Redakteurin beim Deutschlandfunk. Geboren ist sie 1992 zwar im Schwabenland, lebt aber seit über 10 Jahren in ihrer Wahlheimat Köln – mit kurzem Zwischenstopp in Frankfurt am Main für ein journalistisches Volontariat beim Hessischen Rundfunk. Inzwischen versteckt sie ihren Dialekt einigermaßen erfolgreich.

Manuel Gogos ist freier Autor und Ausstellungsmacher. Mit seiner »Agentur für Geistige Gastarbeit« (Bonn) ist er als freier Kurator und kuratorischer Berater tätig. Seine Arbeiten waren zuletzt zu hören im Berliner Humboldt-Forum und im Museum Ludwig in Köln zu sehen (2021). Außerdem ist Manuel Gogos Autor zahlreicher Features für Hörfunk und Fernsehen, vor allem für den Deutschlandfunk, WDR und Arte.

Nachfassen statt lamentieren – Von „Crashkurs“ bis “Wirtschaft und Gesellschaft“

Dorothee Holz ist Redakteurin und Moderatorin in der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk, Köln. Geboren im Saarland, lebe in Frankfurt und Köln; Studium Germanistik und Romanistik in Trier und Paris; Aufbaustudium Journalismus in Köln und Aufbaustudium Mikro- und Makroökonomie in Washington, DC. Volontariat Radio NRW; Redakteurin Rufa Bonn; Redakteurin ZDF/3sat; Redakteurin und Moderatorin ARD-Finanzredaktion Radio und Fernsehen; seit 2023 beim DLF in Köln.

Eva Bahner ist Redakteurin und Moderatorin in der Wirtschaftsredaktion im Deutschlandfunk in Köln.Geboren in Stuttgart, aufgewachsen im Schwabenland; Volkswirtschaftsstudium in Tübingen mit Englisch, Französisch, Politik; Auslandsstudium in den USA an der Tufts University, Medford, Massachusetts; Volontariat in der n-tv-Wirtschaftsredaktion und an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten.

1001 Nacht - Erzählen gegen den Tod

Judith Lorentz, geb. 1974 in Berlin, Studium der Germanistik und Hispanistik in Berlin, Freiburg, Madrid und Buenos Aires. Während des Studiums Regie-Assistentin bei Deutschlandradio Kultur. Von 2003 bis 2005 Volontärin für Hörspielregie beim Südwestrundfunk (SWR). Seither freie Hörspielregisseurin und Bearbeiterin, Dozentin an der DFFB „Das akustische Drama“. Inszenierung von Live-Hörspielen.

Julia Tieke studierte Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis in Hildesheim und später Islamwissenschaft in Berlin. Sie arbeitet als freie Hörspieldramaturgin bei Deutschlandfunk Kultur und ist Buch- und Hörfunkautorin. In ihren Stücken und Projekten interessiert sie sich für Praktiken des (Zu)Hörens, Podcast und Radio als Erzählmedien, für die Migration von Klängen und akustische Stadterkundungen.

Sabine Küchler, geb. 1965, ist Hörspielredakteurin beim Deutschlandfunk in Köln. Letzte Buchpublikationen: Unter Wolken. Gedichte. Heidelberg: Wunderhorn Verlag 2005. Was ich im Wald in Argentinien sah. Ein Album. Zürich u. Hamburg: Arche Verlag 2010.

Die große Gereiztheit - Oliver Sturms 10teilige Hörspielserie „Die Erschöpften“

Oliver Sturm promovierte in Literaturwissenschaft, arbeitete als Journalist, Dramaturg und Regisseur für Theater und Hörfunk sowie als Dozent an den Universitäten Hannover und der Humboldt Uni Berlin. Er veröffentlichte eine Studie über das Spätwerk Samuel Becketts und übersetzte Lewis Carroll sowie japanisches Nô‑Theater. 1991 betreute er die SWR-Hörspielserie „Der Herr der Ringe“ als Dramaturg. Seit 1985 arbeitet er als freier Regisseur. Vor 15 Jahren erfand er den ‚Gebetomat‘. Er war Kurator und Leiter von Hörspiel-Festivals in der Akademie der Künste Berlin und in Wroclaw. Sturm ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Michael Becker wurde 1985 geboren. Er studierte Dramaturgie und Medienwissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Seit 2013 arbeitete er in verschiedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der ARD. Seit 2016 produziert er als Dramaturg für den NDR Hörspiele, visuelle Radioexperimente und fiktionale Podcasts.

Sabine Küchler, geb. 1965, ist Hörspielredakteurin beim Deutschlandfunk in Köln. Letzte Buchpublikationen: Unter Wolken. Gedichte. Heidelberg: Wunderhorn Verlag 2005. Was ich im Wald in Argentinien sah. Ein Album. Zürich u. Hamburg: Arche Verlag 2010.

Wie schaffen? Berichten über Migration und Integration

Kathrin Kühn ist Redakteurin und Moderatorin in der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion, zuständig für die „Systemfragen“. Sie hat Journalistik studiert und über Formatentwicklung und automatisierte Relevanzentscheidungen im Podcasting promoviert. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind u.a. Polarisierung, Rechtsextremismus und sozioökonomische Benachteiligung. Außerdem gibt Kathrin Kühn in der Volontärsausbildung im Deutschlandfunk und WDR Workshops zur Relevanz der individuellen Sozialisation für die journalistische Berichterstattung. Bevor sie 2021 zum Deutschlandfunk kam, arbeitete sie als CvD und crossmediale Planerin im WDR-Newsroom.

Samstag, 08.03.2025, 18 Uhr, Foyer

Abschlusspodium -

Nische oder Exzellenz: Bergab mit der Kultur?

Bettina Fischer ist Literaturwissenschaftlerin und Literaturvermittlerin. Seit dem Jahr 2000 ist sie Geschäftsführerin des Literaturhaus Köln. Seit 2012 hat sie auch die Verantwortung für das Literaturhaus-Programm inne. 2018 hat sie den Verein Literaturszene Köln für die Literatur-Akteur*innen in Köln mitbegründet und setzt sich als Teil des geschäftsführenden Vorstands des KulturNetzKöln für eine unterstützende Kulturpolitik für die freie Kulturszene ein. Darüber hinaus ist sie Mitglied im Vorstand des Deutschen Literaturfonds wie auch im Kölner Kulturrat.

Kathrin Röggla wurde 1971 in Salzburg geboren. Seit 1988 ist sie aktiv in der literarischen Öffentlichkeit und schreibt Bücher, Kurzprosa. Radioarbeiten: Hörspiele, akustische Installationen, Netzradio. Seit 2002 entstanden auch Theatertexte. Zahlreiche Auszeichnungen, Auslandaufenthalte und Poetikdozenturen. Sie ist Vizepräsidentin der Akademie der Künste in Berlin und seit 2020 Professorin für "Literarisches Schreiben" an der KHM Köln.

Stefan Koldehoff, geboren 1967 in Wuppertal, hat Kunstgeschichte, Germanistik und Politikwissenschaften studiert und für FAZ, SZ, taz und WDR gearbeitet. Bis 2001 war er stellvertretender Chefredakteur des Kunstmagazins „art“ in Hamburg. Seither arbeitet er von Köln aus als Kulturredakteur für die drei Programme des Deutschlandradios – seit 2023 als Chefreporter Kultur auch für den investigativen DLF-Podcast „Tatort Kunst“. Stefan Koldehoff schreibt regelmäßig unter anderem für art und Die Zeit.

Thomas Sternberg ist promovierter Kirchen- und Kunsthistoriker, Kulturpolitiker und Präsident der Kunststiftung NRW. Von 2015 bis 2021 war er Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK). Zuvor leitete er fast 30 Jahre das Franz-Hitze-Haus in Münster und war Landtagsabgeordneter in NRW.

Als Präsident der Kunststiftung NRW setzt er sich für die Förderung künstlerischer Exzellenz und die Sichtbarkeit der vielfältigen Kulturszene in Nordrhein-Westfalen ein.