Der Traum vom gerechten Internet

43:48 Minuten

Der digitale Raum ist längst nicht für alle da. Wie lässt sich das ändern? Darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der digitalen Gesellschaft auf der 13. re:publica, der größten europäischen Konferenz für Digitalisierung und Internet in Berlin.

Wir alle nutzen sie und sind von ihnen umgeben: Kommunikations-Apps, digitale Medienangebote, Suchmaschinen und Internetlexika. Digitale Technologien und das Internet bestimmen schon längst unsere Gesellschaft. Doch wer profitiert eigentlich von unserer Nutzung der Programme? Wer hält die Fäden, das Wissen, die Information, die wir täglich konsumieren, in Händen? Was wird wie im Internet abgebildet und wer wird von der Nutzung ausgeschlossen?

Judith Geffert verschafft sich auf der diesjährigen re:publica einen Überblick über Ansätze, das Internet zu einem inklusiven, vielfältigen, demokratisch organisierten und sicheren Raum für alle zu machen. Sie spricht mit NetzfeministInnen, HackerInnen und AktivistInnen, um herauszufinden, wie die digitale Gesellschaft der Zukunft aussehen könnte.

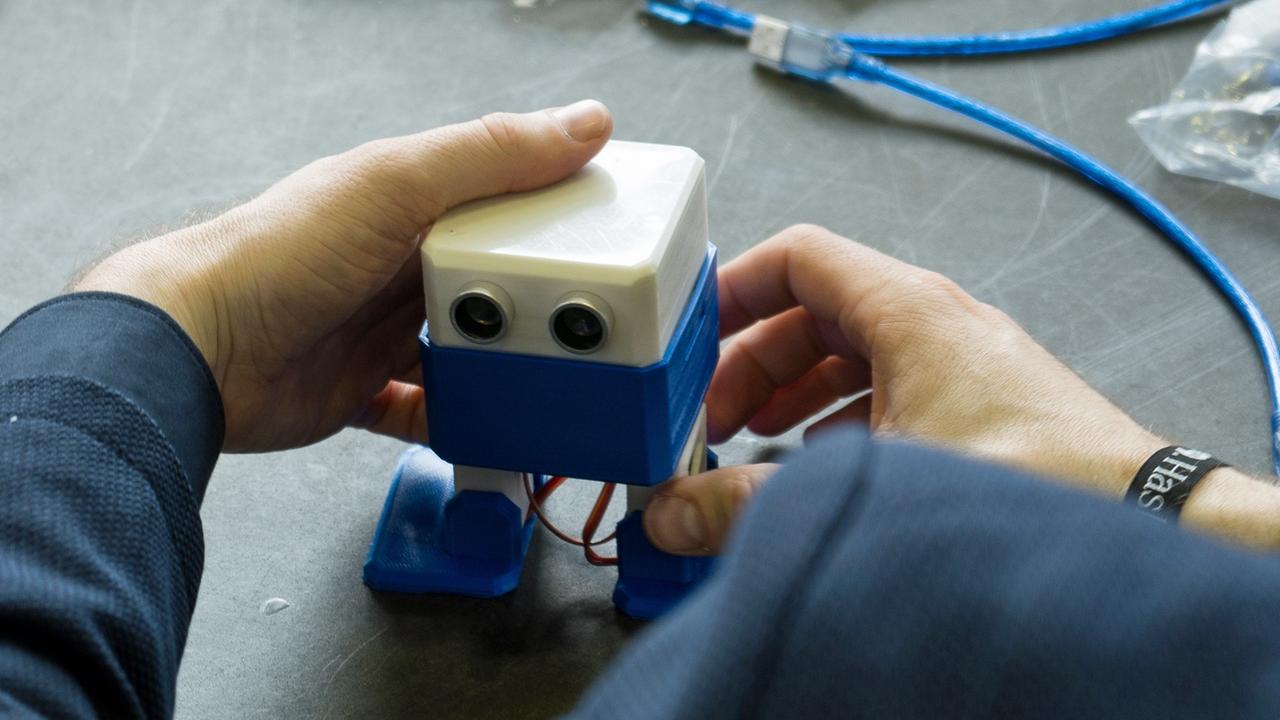

Beim Cairo Hacker Space kann man sich ganz analog einen kleinen Begleiter basteln. © Deutschlandfunk / Theresia Reinhold

Wie man sich selbst zu mehr Technikkompetenz verhelfen kann, das kann man auf der re:publica ganz analog lernen: Im Community-Garden sitzen um einen Tisch herum etwa zehn Menschen und basteln gemeinsam an Open-Source-Robotern. Die Bauteile dafür haben die Mitglieder des Cairo Hacker Space mit dem 3D-Drucker gedruckt, die Anleitung kann man sich aus dem Internet runterladen. "Es ist wichtig, Leuten praktische Erfahrung mit Technologie zu ermöglichen, die sie als extrem kompliziert empfinden. Wenn wir sie ihnen nahebringen, können sie im Alltag bessere Entscheidungen treffen über die Technologie, die sie nutzen.",

erklärt Ali Hussein, der den Bastelworkshop anleitet. Seit 2009 steht der Cairo Hacker Space allen Menschen offen, die sich mehr mit Technologie beschäftigen und ihre eigenen Projekte umsetzen wollen. "Hack like an Egyptian" ist das Motto.

Mittagsstimmung auf dem Hof der STATION Berlin.© Deutschlandfunk / Theresia Reinhold

Eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Veranstaltungen in Europa

Die re:publica hat sich mit ihren heute 27 Bühnen und über 20.000 Besucherinnen und Besuchern in den letzten 13 Jahren zu einer der wichtigsten gesellschaftspolitischen Veranstaltungen in Europa entwickelt. Hier geht es nicht nur lapidar ums "Internet", hier geht es darum, wie die fortschreitende Digitalisierung unser Zusammenleben beeinflusst und was wir tun können, um nicht Spielbälle von großen Firmen und politischen Absichten zu werden.

"Wir sehen die re:publica als großes Weiterbildungsangebot, wir haben über 600 Einzelveranstaltungen in den drei Tagen, davon wird ein Großteil auch aufgezeichnet. Wir haben also ein zeitgeschichtliches Archiv, auf der anderen Seite bieten wir einen Überblick über ganz viele Themen und im Idealfall werden hier viele inspiriert und bekommen neue Erkenntnisse und gehen dann raus und für den Rest des Jahres arbeiten sie daran, dass unsere Gesellschaft im digitalen Raum lebenswerter wird."

Erklärt re:publica-Mitbegründer Markus Beckedahl bei einer Führung über das Gelände der STATION Berlin.

Nanjira Sambuli im Austausch mit anderen Teilnehmenden der re:publica.© Deutschlandfunk / Theresia Reinhold

Den eigenen Horizont erweitern und Standpunkte überdenken

In den ehemaligen Bahnhofshallen der STATION findet die Konferenz seit 2012 statt. An jeder Ecke kann man sich Vorträge anhören, an Workshops oder Meet-ups teilnehmen oder einfach nur Kaffeetrinken und entspannen. Bühne 1, die größte der 27 Bühnen, stellt das Herzstück es ganzen Geländes dar – will man vom Hof in den Community Garden gelangen, muss man zwangsläufig an ihr vorbei. Hier finden sich am Montag etwa 2.000 Menschen zusammen, um der Eröffnungsrede von Bundespräsident Steinmeier und der anschließenden Keynote der kenianischen Mathematikerin und Aktivistin Nanjira Sambuli zu lauschen. Sambuli plädiert dafür, unser Konzept von Expertise zu überdenken: Wer darf im Internet sprechen, wer wird als Experte behandelt und wer darf bestimmen, wie das Internet und die Technologie aussieht? Sie fordert die Besucherinnen und Besucher auf, die re:publica zu nutzen, um den persönlichen Horizont zu erweitern und sich mit Standpunkten auseinanderzusetzen, die außerhalb ihrer Expertise liegen.

Im Interview erklärt sie später, dass auch die Regierungen eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung spielen. Sie seien diejenigen, die die Gesetze und Investitionen bestimmen. Bei ihrer Arbeit in der World Wide Web Foundation, bei der sie sich für den Zugang aller Menschen zum Internet einsetzt, stoße sie größtenteils auf politisches Versagen.

Inklusion und Feminismus auf der re:publica

Die Soziologin und Softwareentwicklerin Marie Kochsiek führt dieses Jahr einen Workshop zum Thema Menstruations-Tracking-Apps durch. Gemeinsam mit anderen Interessierten spricht sie darüber, wie man solche Apps inklusiver und sicherer gestalten könnte. Ein genderneutrales Design zum Beispiel statt pinken Blümchen, verlässliche Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeit und keine Übertragung der sensiblen Gesundheitsdaten an Dritte – das sind die Prinzipien, nach denen sie selbst als Teil des Bloody Health Kollektivs die Open-Source-App "Drip" entwickelt. Mit dem Workshop möchte sie auch ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür schaffen, dass wir nicht abhängig sein müssen von großen Firmen mit finanziellen Interessen, dass es also Möglichkeiten gibt, selbstbestimmt mit Technologie umzugehen.

Die Programmgestalterinnen Rebecca Meyer und Alexandra Wolf im Gespräch mit Judith Geffert.© Deutschlandfunk / Theresia Reinhold

Damit beschäftigt sich auch der thematische Schwerpunkt "EmanziTech", den Rebecca Meyer und Alexandra Wolf in diesem Jahr zum ersten Mal gemeinsam kuratiert haben. Hier soll es darum gehen, die normalerweise von einer weißen, männlichen und heterosexuellen Mittelklasse-Perspektive dominierte Beschäftigung mit Technologie zu durchbrechen und andere Positionierungen aufzuzeigen. Der Schwerpunkt findet in dem etwas abgelegenen Co-Working-Space B-Part statt – hier können in einer intimen Atmosphäre tiefgründige Auseinandersetzungen mit dem Thema stattfinden.

Den Anfang macht Francesca Schmidt, die unter anderem darauf hinweist, inwiefern Künstliche Intelligenz voreingenommen sein kann und somit sexistische und rassistische Diskriminierungen reproduziert. Aber auch auf den großen Bühnen werden emanzipatorische Projekte präsentiert.

"Ich möchte Nische in den Mainstream bringen", sagt Programmdirektorin Alexandra Wolf. "Das mag dann vielleicht noch ein bisschen dauern, das wissen wir alle, die an diesen Themen arbeiten, dass man einen langen Atem braucht. Aber Du bist nicht die erste, die uns speziell darauf angesprochen hat."

Mit Emanzipation und Technologie setzt sich auch die Künstlerin und Forscherin Cornelia Sollfrank seit den 1990er-Jahren auseinander. Als Mitbegründerin des "Old Boys Network" hat sie 1997 den Begriff "Cyberfeminismus" in die deutschsprachige Debatte eingeführt, als Projektionsfläche für ein neues feministisches Nachdenken über digitale Technologien. Bereits damals nahmen sie und ihre MitstreiterInnen die Möglichkeit des körperlosen Kommunizierens, die das Internet bot, als Möglichkeit zur Emanzipation von Geschlechterstereotypen wahr.

Neue feministische Strategien

In ihrem Buch "Die schönen Kriegerinnen", das 2018 im transversal-verlag erschien und auch online verfügbar ist, schlägt sie den Bogen von der noch recht naiven Bewegung der 90er hin zu aktuellen technofeministischen Ansätzen. Inzwischen sei Ernüchterung eingetreten, meint sie im Interview. "Was der Technofeminismus uns geliefert hat ist im Prinzip erstmal die Erkenntnis, dass Technik nicht neutral ist, dass Technik gestaltet ist auf der Grundlage von bestimmten Interessen und dass in der Zirkularbewegung Technik auch uns gestaltet und formt." Heutige Feministinnen dächten dementsprechend über Technik in ihrem politischen und ökologischen Kontext nach – wer gestaltet sie, welche Werte sind ihr eingeschrieben und unter welchen Arbeitsbedingungen wird sie produziert? Dieses Thema gehe alle an, betont Sollfrank, nicht nur Feministinnen.

Ihr Buch sei ein Anfang, um neue feministische Strategien aus aller Welt zusammenzutragen, aber der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen: "Wir können jeden Tag neue Praxen erfinden." Sollfrank selbst arbeitet beispielsweise grade an einer Workshop-Reihe, die es den feministischen Selbsterfahrungsgruppen der 70er-Jahre gleich macht. Aber anstatt den eigenen Körper zu erkunden, um sich von den der Medizin eingeschriebenen Machtsystemen unabhängig zu machen, soll diesmal das eigene Verhältnis zu Technologie beobachtet werden. Ausgehend vom Alltag könne so auf größere strukturelle Probleme geschlossen werden.