Das Prinzip Abwesenheit

43:50 Minuten

Was sagt ein Theaterstück über Abwesenheit aus, das Zuschauer benötigt, diese in der Pandemie kaum zu gelassen sind? Während der Proben zum Stück „Konferenz der Abwesenden“ der Künstlergruppe Rimini Protokoll spürt unsere Autorin den Mitgliedern nach.

Rimini Protokoll, das sind Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel, die seit über 20 Jahren zusammen Theater machen. Seit jeher spielen die sogenannten Experten des Alltags eine wichtige Rolle in ihren Inszenierungen. Denn bei Ihnen spielen keine ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler vorgegebene Texte, bei Rimini Protokoll kann jede und jeder auf der Bühne stehen.

Im Stück "Die Konferenz der Abwesenden", das am 1.6.2021 im Staatsschauspiel Dresden Premiere hatte, werden die "Experten des Alltags" direkt aus dem Zuschauerraum rekrutiert. Das Bühnenbild ist minimalistisch: Eine Couch, ein Stehpult und eine Stimme aus dem off, die sagt: "Ein Experiment. Und Sie, das Publikum, sind Teil dieses Experimentes, denn Sie sind ja hier. Ohne Sie wird einfach nichts passieren!"

Das Experiment beginnt

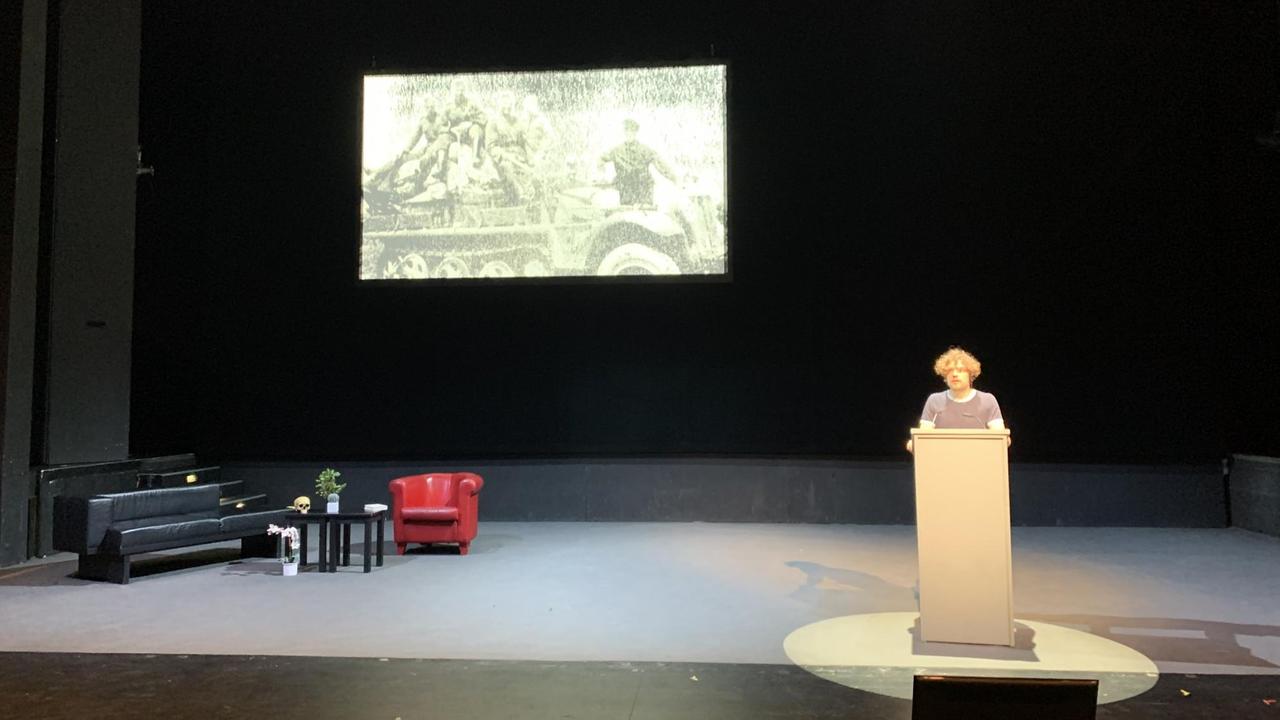

Bei der ersten Durchlaufprobe, die im Dresdner Schauspielhaus stattfindet, sitzen circa 20 Menschen im Zuschauerraum. Corona bedingt handelt es sich dabei um hausinterne Mitarbeiterinnen, die noch nicht wissen, was sie erwartet. Auf der Bühne eine Sitzgruppe, Zimmerpflanzen, ein Rednerpult und eine Projektionsfläche. Ein einziger, den Raum erhellender Lichtkegel ist auf ein freistehendes Rednerpult gerichtet.

Die Stimme aus dem Nichts fordert die Zuschauenden auf, sich freiwillig zu melden, um auf die Bühne zu kommen. Schließlich erklärt sich ein junger Mann dazu bereit. Er wird mit Kopfhörern verkabelt und betritt die Bühne. Hinter dem Rednerpult schlüpft er ganz ohne Vorbereitung in die Rolle des ersten abwesenden Konferenzgastes. Über die Kopfhörer bekommt der die Geschichte von Sally Perel souffliert. Moritz Kienemann, der Mann aus dem Zuschauerraum, wird so zum Sprachrohr des abwesenden Mannes Sally Perel. Die Zuschauenden erfahren, wie aus dem jüdischen Jungen Salomon Perel unter den Nationalsozialisten Josef Perel, der Hitlerjunge wurde. Eine Lüge, die ihm das Leben gerettet hat, ihn aber bis heute umtreibt.

Moritz Kienemann erklärt sich bereit in die Rolle von Sally Perel zu schlüpfen© Anna Lila May

Präsentsein im Abwesenden

Alles an dieser Inszenierung ist "reduced to the max", wie Rimini-Protokoll-Mitglied Stefan Kaegi sagt. Die Stimme, die klingt wie eine Computerstimme, führt die Zuschauenden an diesem Abend durch neun Konferenz-Beiträge über Lücken, Leerstellen und Abwesenheiten. Eine Patientin klagt über Schmerzen im Bein. Einem Bein, das sie bei einem Unfall verloren hat. Ein Physiker berichtet vom Locked-in-Syndrom, dass ihn zum Gefangenen seines eigenen Körpers werden ließ. Und eine Geflüchtete lässt ihre Geschichte als Mensch ohne Papiere und Aufenthaltserlaubnis vortragen. Obwohl alle Texte von Personen gesprochen werden, die die Geschichten wahrscheinlich selbst zum ersten Mal hören, laufen die Vorträge erstaunlich reibungslos ab.

Moritz Kienemann, selbst Schauspieler, steht an dem Abend gleich für zwei Rollen auf der Bühne – schließlich bringen nicht alle Zuschauenden den Wagemut und die Lust mit, sich vor den anderen zu exponieren. "Es hat was in mir verändert, weil man so richtig gespürt hat, wie jemand anderes durch einen spricht. Dieses Sprachrohr zu sein, das ging einem so richtig in den Körper. Das war total spannend weil ich formuliert habe und gleichzeitig selber wahnsinnig gespannt dem gefolgt bin, was ich gerade erzähle."

Ein Gespräch zwischen welken Luftballons

Während der Proben ist es unmöglich, eines der Mitglieder von Rimini Protokoll zu fassen zu bekommen. Also gibt es zwei Wochen später ein erstes Treffen in Berlin. In Daniel Wetzels Altbau-Wohnung diskutiert er mit seinem Kollegen Stefan Kaegi darüber, für wen öffentlich geförderte Theater die Lichter auf der Bühne anmachen sollten. Rimini Protokoll gibt Menschen, "die normalerweise andere Sachen machen als Theater oder über Theater nachzudenken" die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden und ihre Geschichten darzustellen.

Dabei betonen die beiden aber auch, dass sie vorher gesammeltes Interviewmaterial nicht eins zu eins als Theatertext inszenieren. "Ein Schritt ist dann, dass man auf Basis der Notizen, die man gemacht hat, ihnen den Text zurückgibt und sagt: ‚Wie wäre es, wenn du es so sagst?‘ Und die sagen: ‚Okay... also so hätte ich das jetzt nicht gesagt.‘ Unsere Arbeit ist da sozusagen der Filter."

Bei Fencheltee geht es unter gealterten Luftballons, die von der Zimmerdecke hängen, außerdem um Nachhaltigkeit im Kulturbetrieb, um Verantwortung von Regisseuren und um das Gefühl, für ein paar Minuten jemand anderes zu sein. Das Gespräch endet mit einem Ausblick auf die kommende Uraufführung: "Ein bisschen Lichtzauber wird noch dazu kommen", verrät Stefan Kaegi.

Dresdner Bühnenzauber

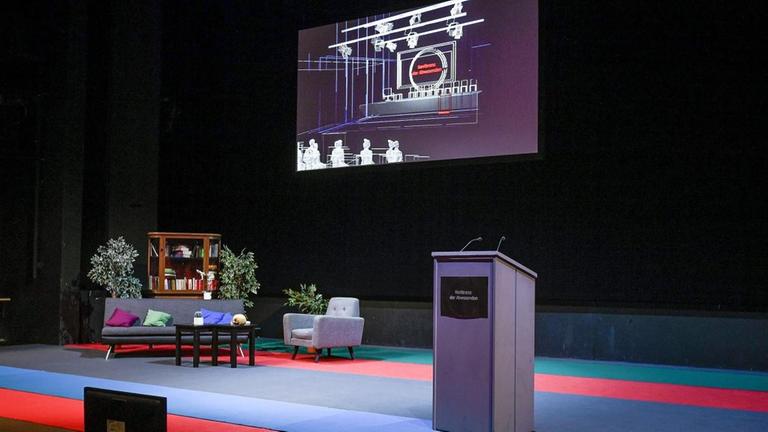

Ein paar Wochen später findet eine technische Probe in Dresden statt. Niemand weiß, ob die Uraufführung im Juni stattfinden wird oder Corona bedingt ausfällt, doch die Mitwirkenden sind optimistisch und der Testdurchlauf beginnt. Diesmal übernimmt Stefan Kaegi selbst den Bühnenauftritt. Technikerinnen und Techniker geben Licht und Ton noch den letzten Schliff.

Aber auch mit dem angekündigten "Bühnenzauber" bleibt die Inszenierung noch immer sehr minimalistisch. Schließlich steckt dahinter auch die Idee, keine unnötigen Emissionen zu erzeugen, indem weder die Konferenzgäste angereist kommen, noch materielle Güter, wie Requisiten, zu den einzelnen Spielstätten transportiert werden. Denn der CO2-Fußabdruck von Kultureinrichtungen kann immens sein, wie ein aktuelles Pilotprojekt der Kulturstiftung des Bundes zeigt.

Trotz minimalistischer Inszenierung des Bühnenbilds zur Vermeidung von unnötiger Emmissionserzeugnisse, bleibt der "Bühnenzauber" bestehen.© Anna Lila May

Im Gespräch erinnert die Dramaturgin Anja Quickert dann an die Entwicklung von der traditionellen Guckkastenbühne bis hin zu interaktiven Performances: "Das Theater im klassischen Sinne verstanden, geht von einem Professionalisierungs-Standpunkt aus und impliziert auch eine hierarchische Struktur, indem seit dem 19. Jahrhundert die Regieposition immer wichtiger geworden ist. Mit ‚Experten des Alltags‘ zu arbeiten, also mit Menschen, die für einen ganz bestimmten Aspekt ihres Lebens sozusagen Spezialisten sind, heißt einen anderen Austausch mit dem, was man Wirklichkeit nennen könnte, zu suchen."

Den Einwand, das interaktives Theater viel von den Zuschauenden verlangt, die vielleicht nur etwas Unterhaltung suchen, lässt sie nicht gelten. "Ein Theaterraum ist ein sozialer Raum, der zu gewissen Vereinbarungen und einem ethisch verantwortlichen Handeln auffordert, einerseits, und manchmal kollidiert das mit dem Anspruch eines Theaters, ein Raum für Kunst zu sein und damit auch eine gewisse Autonomie zu haben und in einem gewissen Rahmen auch übergriffig sein zu dürfen und zu können. Dieses Recht würde ich prinzipiell und mit sehr vielen Einschränkungen verteidigen. Und damit auch das Recht von Theater, nicht zu unterhaltend zu sein und entspannend, sondern auch wirklich dazu beitragen zu wollen, Prozesse des Nachdenkens oder des Umdenkens und auch des Handelns zu initiieren."